<2021年4月1日に竣工しました> →竣工写真等はブログ「竣工・御殿堰景観整備」をご覧ください。

It was completed on April 1, 2021. →For completion photos and more, please visit the blog ‘Completion and Goten-zeki Landscape Improvement.’

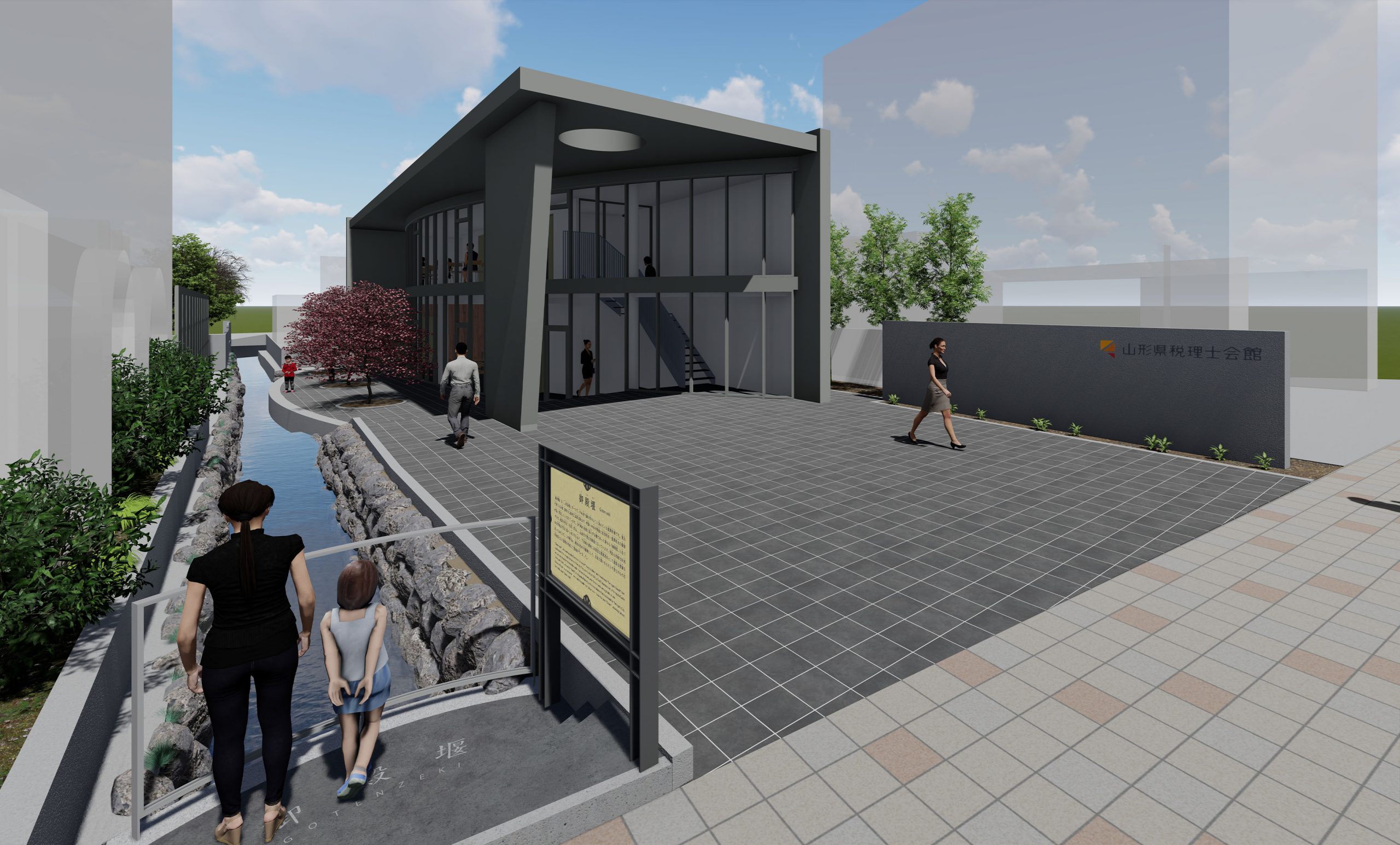

現在山形市内で、以前建築設計をおこなった山形県税理士会館の西側を含む一帯の、御殿堰(ごてんぜき)の景観整備計画に携わっています。

山形県税理士会館は、以前、ブログ等でも紹介しています。昨年グッドデザイン賞2020を受賞した建物です。

I am currently involved in the landscape improvement plan for the Goten-zeki canal in Yamagata City, including the west side of the Yamagata Prefecture Tax Accountants’ Association building, for which I previously carried out architectural design. The Yamagata Prefecture Tax Accountants’ Association building was previously featured in blogs and other platforms. It is an award-winning building that received the 2020 Good Design Award.

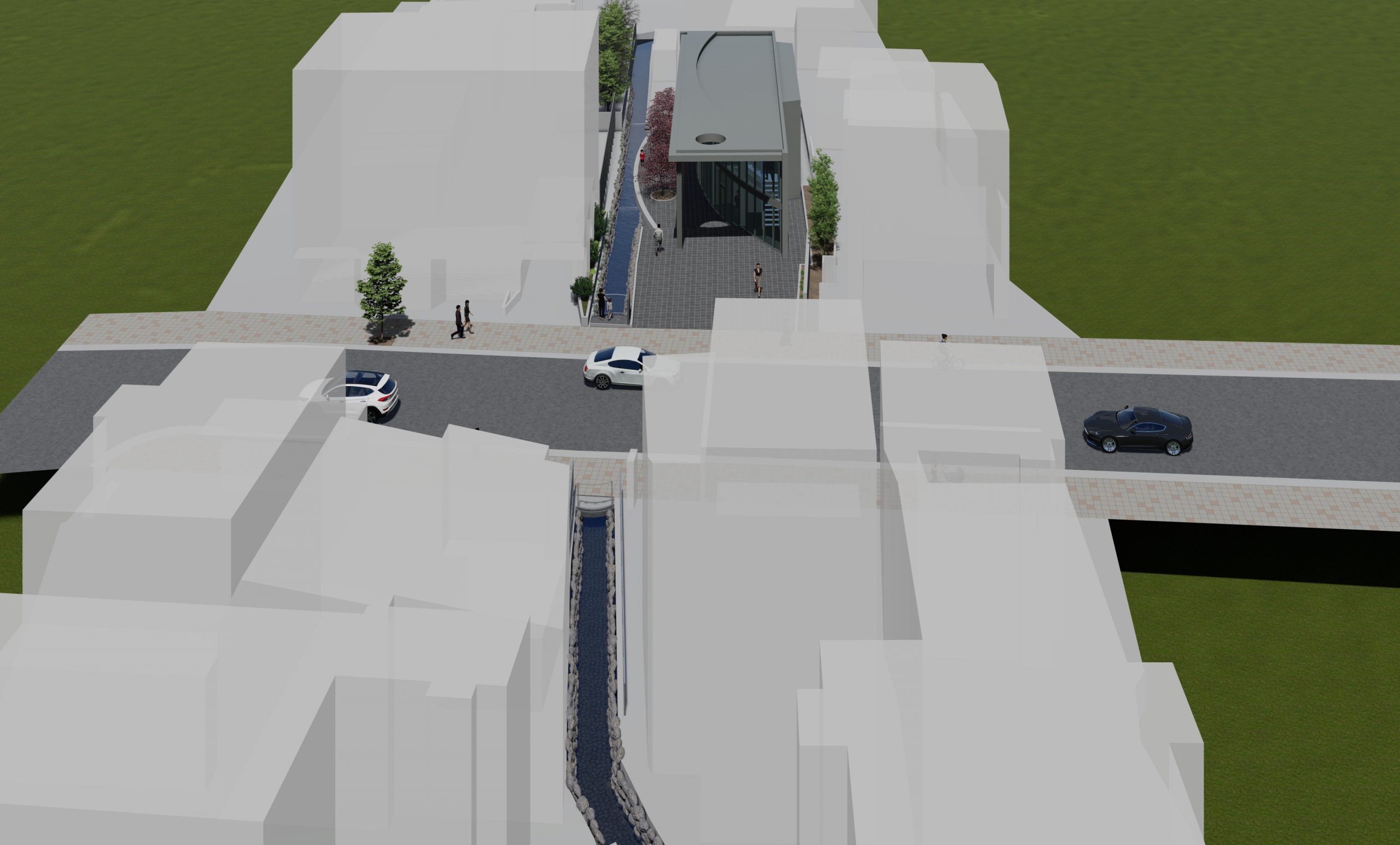

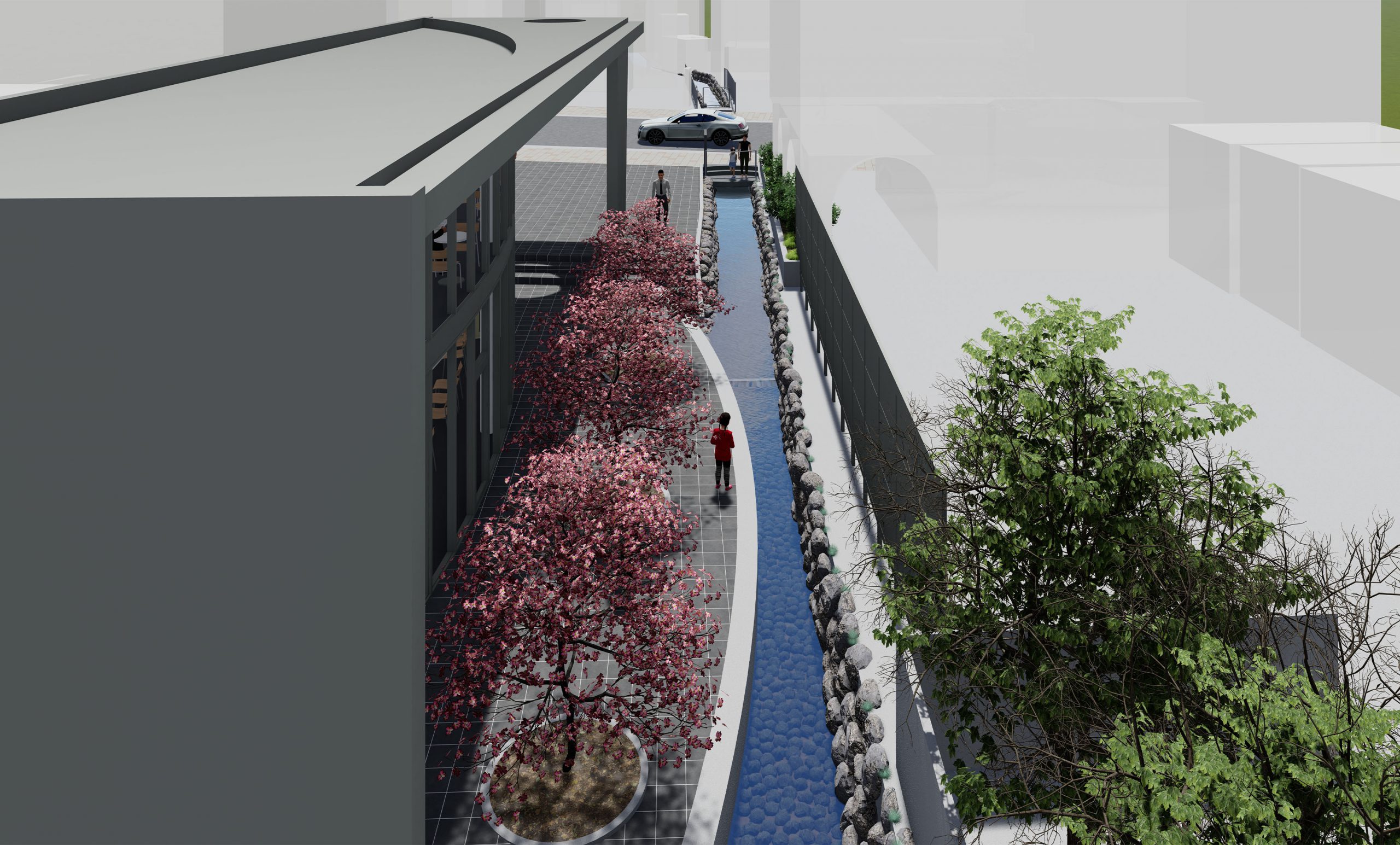

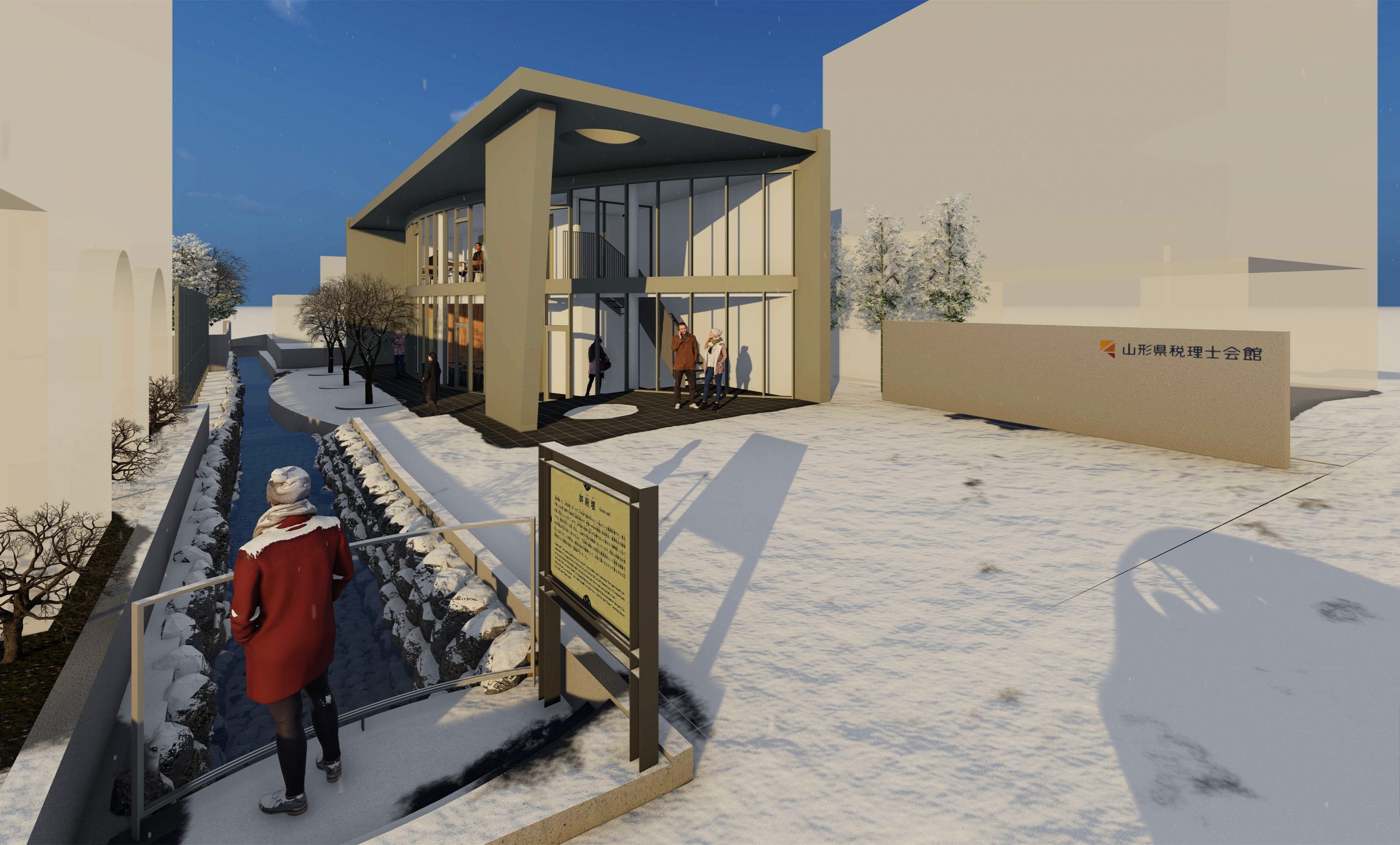

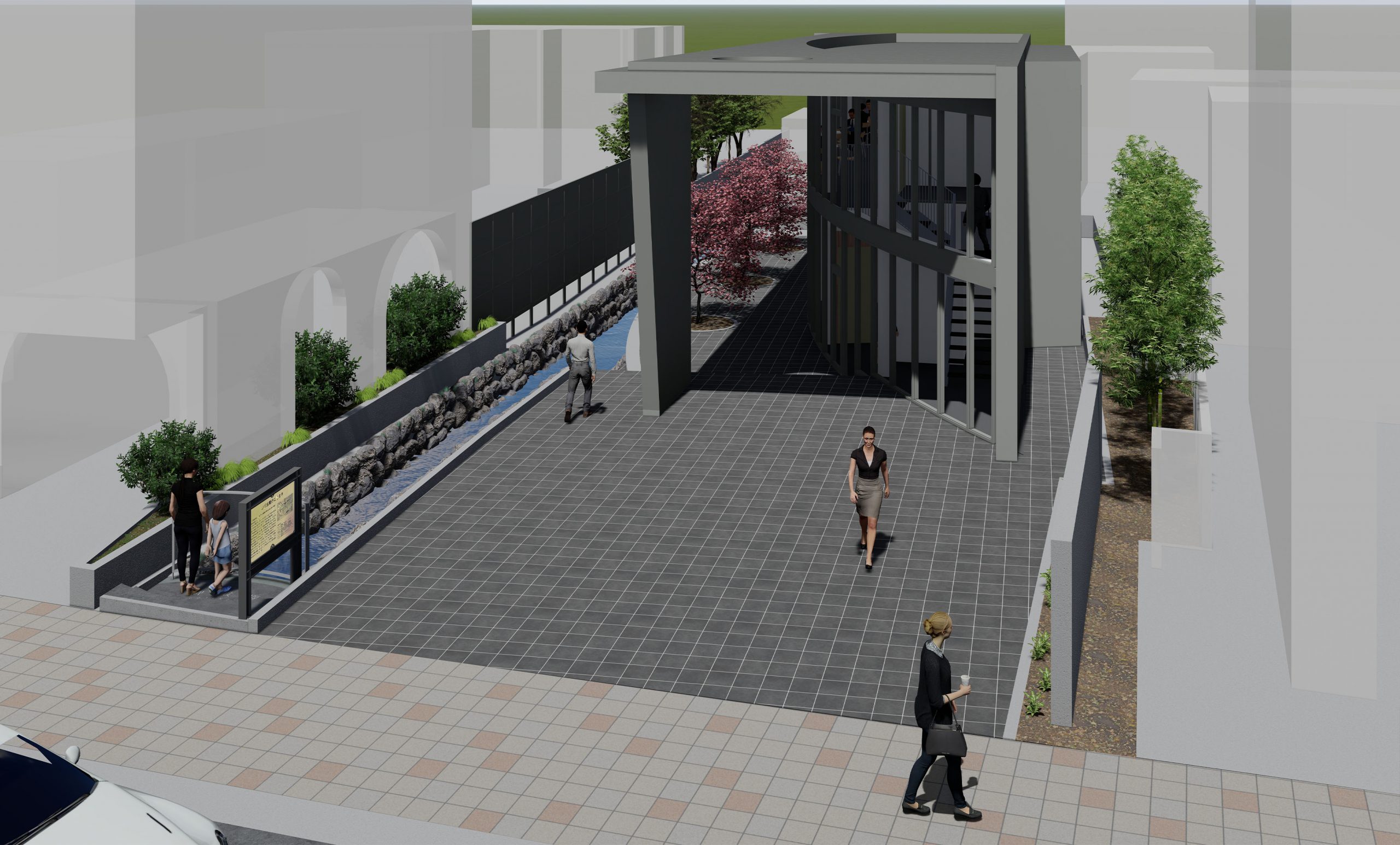

現在、工事が行われており、完成後は上のパースのようなイメージになる予定です。戦後、もともとの玉石の上にコンクリートを塗り固めるようにつくられていた従前の護岸は、堰と隣接する土地の所有者との関係もあって基本的に壊すことはできないので、その上に江戸時代に使われていたものに近い、玉石を斜めに貼る(積む)ような形をとります。

そして、今までは水路の底は、土の上に陶磁器や瓶の破片などの混じった砂利が敷かれた状態だったので、夏になると雑草が伸び放題でその草刈りをするだけで一苦労だったのですが、コンクリートを打った上に、少し小さめの玉石を埋めていく形にしました。もちろん、江戸時代の日本にはコンクリートはありませんでしたし、水路の幅もコンクリート護岸の分、今回の整備で狭まってしまいます。ですから、厳密にいえば、歴史的な景観の復元ではなく、江戸時代の意匠を尊重した都市景観の再生と位置付けられます。

The construction is currently underway, and upon completion, it is expected to resemble the image shown in the above perspective. The existing retaining walls, which were originally built by concreting over the original stones after World War II, cannot be fundamentally demolished due to their connection with the landowners of the adjacent land. Therefore, the new design takes an approach similar to what was used in the Edo period, where the stones are laid diagonally on top of the existing retaining walls.

Furthermore, in the past, the bottom of the watercourse was covered with gravel mixed with fragments of ceramics and bottles, making it difficult to control weed growth during the summer. To address this issue, concrete was poured, and slightly smaller stones are being embedded. It’s important to note that concrete didn’t exist in Japan during the Edo period, and the width of the watercourse will be slightly reduced due to the concrete retaining walls, so this project is not a strict historical restoration but rather a regeneration of the urban landscape that respects Edo-era design principles.

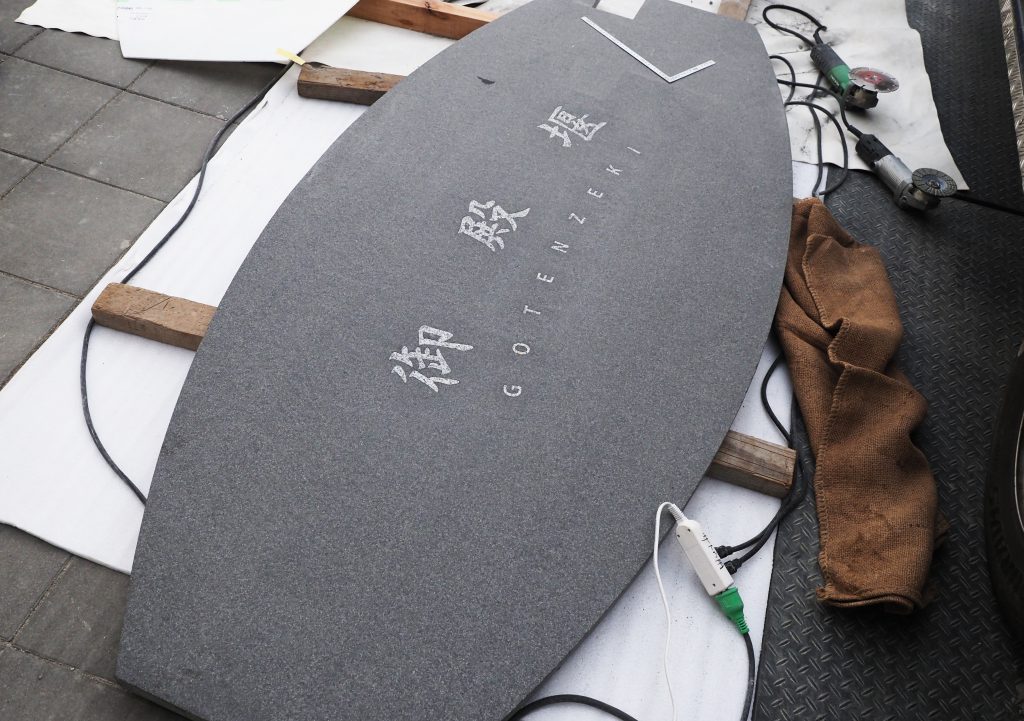

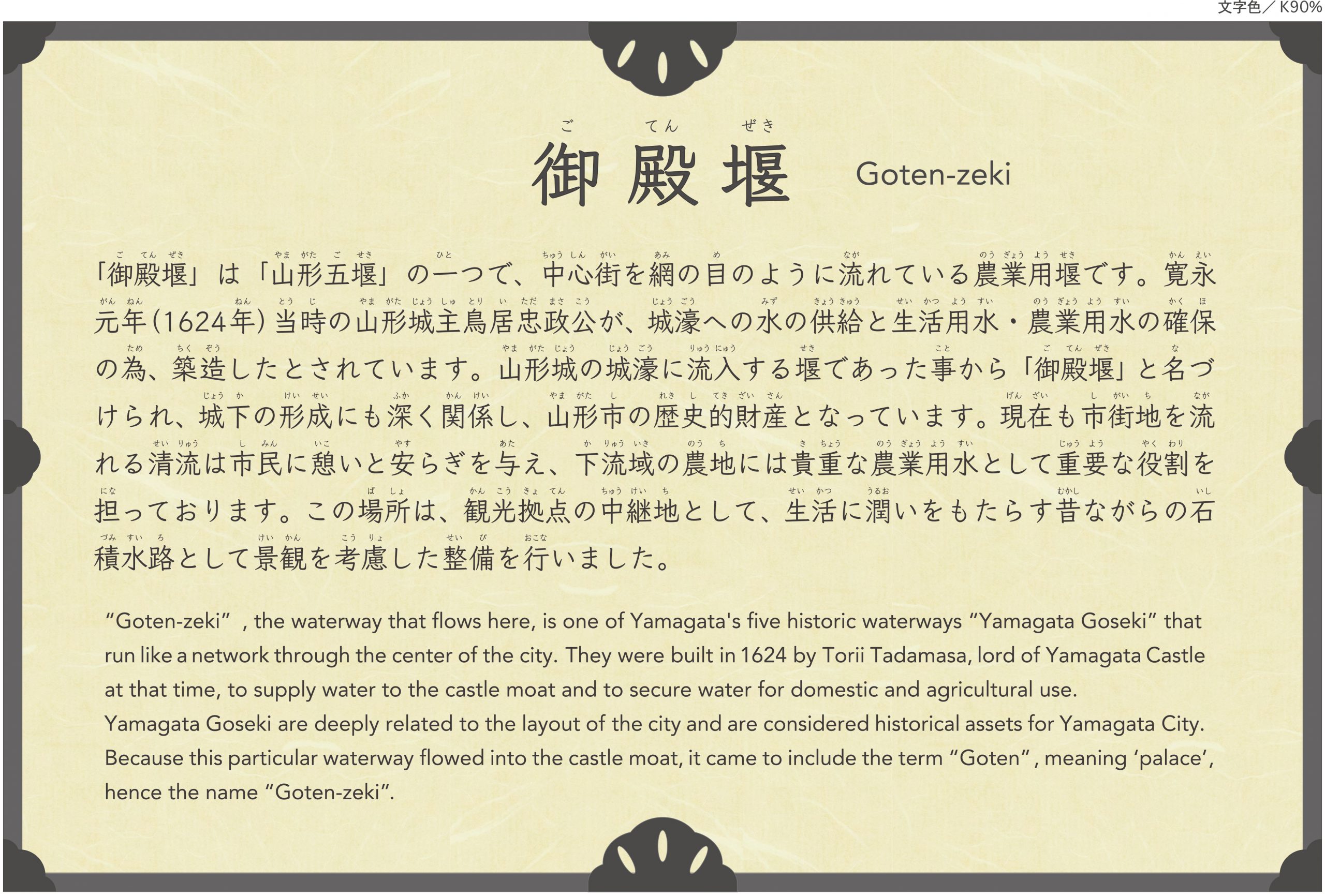

御殿堰の概要については、上の説明文をお読みください。これは、今回の景観整備工事で設けられる案内板の原稿です。観光の国際化を意識して、英語も併記しました。子どもでも日本語の初学者でも読めるようにと漢字にはルビも振りました。

Please refer to the explanation above for an overview of Onden. This is the draft for the information board to be installed as part of the landscape improvement project. In consideration of the internationalization of tourism, we have also included an English version. To make it readable for children and Japanese beginners, furigana (pronunciation guides) have been added to the Kanji characters.

これが、景観整備前の、山形県税理士会館横の、御殿堰の様子です。

竣工直後の写真ですが、この時はたまたま水路に水が流れていませんでした。ご覧のように、このときの御殿堰は、コンクリートの護岸で覆われていました。(多くの場合この中に江戸時代の玉石が隠れているようです。)

御殿堰は、江戸初期に整備されて、山形市内を網の目のように流れている山形五堰の一つです。馬見ヶ崎川の取水口から取り込まれた清水が流れ、生活用水、農業用水として活用されてきました。しかし戦後の高度経済成長期には、生活排水や工場排水なども流入するようになり、一時はかつての美しい流れは見る影もなくなっていました。その当時の日本は、いかにして貧しさを克服して物質的に豊かになるかを目標にして猛烈に突き進んでいましたので、江戸時代からの石積みの掘割は安易にコンクリートの護岸に置き換えられていきました。このコンクリートの護岸も、その当時(おそらく昭和30年代)につくられたものだと思います。

This is the condition of Goten-zeki canal, located next to the Yamagata Prefecture Tax Accountants’ Association building, before the landscape improvement project. The photo was taken shortly after the completion of the building, but at that time, the water was not flowing in the watercourse. As you can see, Goten-zeki was covered with concrete retaining walls at this time. (In most cases, it seems that Edo-era stones are hidden within this structure.)

Goten-zeki was originally developed in the early Edo period and is one of the five watercourses, known as the “Yamagata Goseki” that flow like a grid throughout Yamagata City. It carried clean water taken from the Mamigasaki River’s intake and has been utilized for domestic and agricultural water needs. However, during the post-war period of rapid economic growth, domestic and industrial wastewater began to flow into the watercourse, and the once-beautiful flow had almost disappeared. At that time, Japan was focused on overcoming poverty and achieving material prosperity, and as a result, the stone-lined watercourse from the Edo period was easily replaced with concrete retaining walls. I believe these concrete retaining walls were built around the 1960s or so.

山形県税理士会館が建つ前は、長く、町工場(併用住宅)が建っており、その西側(写真では左側)に、隣のビルとの間に挟まれるように、御殿堰は流れていました。

Before the construction of the Yamagata Prefecture Tax Accountants’ Association building, there were long-standing town factories (combined with residences) in the area. To the west (left side in the photo), Goten-zeki canal used to flow, sandwiched between the neighboring building and the town factories.

ほとんど道行く人々もその存在にすら気づかない、気づいたとしても歴史ある水路「御殿堰」であるとは意識されないほどの狭い隙間でした。

It was such a narrow space that most passersby hardly noticed its existence, and even if they did, they were not conscious of the historical watercourse, Goten-zeki.

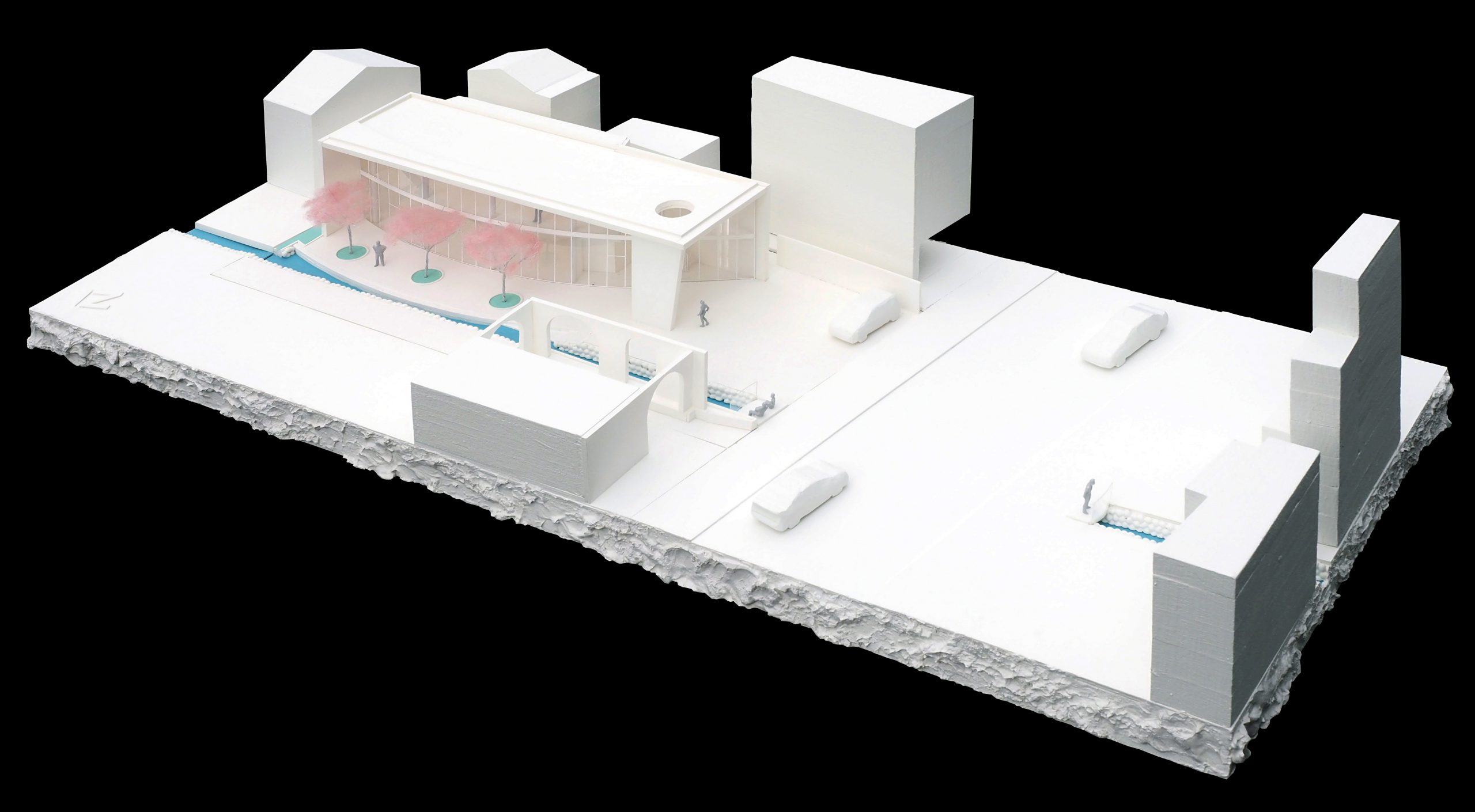

この山形県税理士会館の設計案は、設計競技(コンペ) により選ばれたのですが、このとき、御殿堰を取り込んだ親水広場をつくることを一つの重要な要素として提案しました。そのことも含めて評価していただき当選し、実施されることになりました。

The design proposal for the Yamagata Prefecture Tax Accountants’ Association building was selected through a design competition. During this competition, one of the critical elements proposed was to create a waterside plaza that incorporated Goten-zeki. This aspect of the design was highly valued, leading to your success in the competition and subsequent implementation.

そして、上の写真のように竣工することができました。コンペ時とほぼ変わらない形で親水広場も実現しています。

And as a result, you were able to complete the construction, closely resembling the design proposed during the competition, including the waterside plaza.

d-e1616062126424.jpg)

上が山形県税理士会館の平面図ですが、広場の部分は以前からのコンクリートの護岸のままになっています。設計者の立場からは、できれば御殿堰に面した部分をもう少しきれいにしたかったのですが、山形市や水利権を持つ団体が堰を管理・運営されていることがわかっていましたので、水路に面して広場を設ける了解をいただくのが精一杯で、水路そのものに触ることはできませんでした。

The floor plan of the Yamagata Prefecture Tax Accountants’ Association building shows that the area of the plaza remains with the existing concrete retaining walls. From the perspective of a designer, it would have been ideal to make the area facing Goten-zeki more aesthetically pleasing. However, it was understood that Yamagata City and organizations responsible for water rights managed and operated the watercourse. Therefore, gaining approval to create a plaza along the watercourse was a significant accomplishment, and it was not possible to make changes to the watercourse itself.

竣工後、1年以上が経過したある日、山形市のまちづくり政策課から連絡をいただき、国からの補助もついて税理士会館周辺の御殿堰を景観整備できる見込みが立ったので、助言してほしいとのお話をいただきました。特にこちらから積極的に働きかけた訳ではなかったのですが、行政の担当の方も税理士会館前に親水広場がつくられているのを見ていてくださり、以前から力を入れていた山形五堰を生かしたまちづくりの一環として、この親水広場を含む景観整備を事業化してくださったようです。

It’s a remarkable turn of events that, after more than a year since the completion of the building, we received a call from the City Planning Policy Division of Yamagata City. They informed us that there was a potential opportunity for landscape improvement around the Yamagata Prefecture Tax Accountants’ Association building, with financial assistance from the national government, and they sought our advice. Although we didn’t actively initiate this development, it appears that the municipal representative had been impressed by the waterside plaza in front of the tax accountants’ association building and recognized its significance as part of the broader initiative to revitalize the Yamagata Goseki watercourses that they had been working on for a while.

私は建物竣工当初、税理士会館前の御殿堰本体を整備することなど到底無理だと思っていましたので、思わぬ吉報に驚くと同時に、思いをもって計画を進めるとそれに共鳴してくださる方が現れるものだと深く感じ入りました。

Given that I initially thought it would be impossible to address the core Goten-zeki structure itself in front of the tax accountants’ building, I have been pleasantly surprised by this unexpected news. It’s a testament to how strong passion and commitment can resonate with others, ultimately leading to the realization of such projects.

さまざまな経緯を経て、私は、景観整備計画の全体監修、ランドスケープデザインを務めさせていただいくことになりました。

Through this series of events, we were entrusted with the role of overseeing the entire landscape improvement plan and managing the landscape design, which is a significant responsibility. Our commitment to the project and its historical and cultural significance likely played a pivotal role in our selection for this important task.

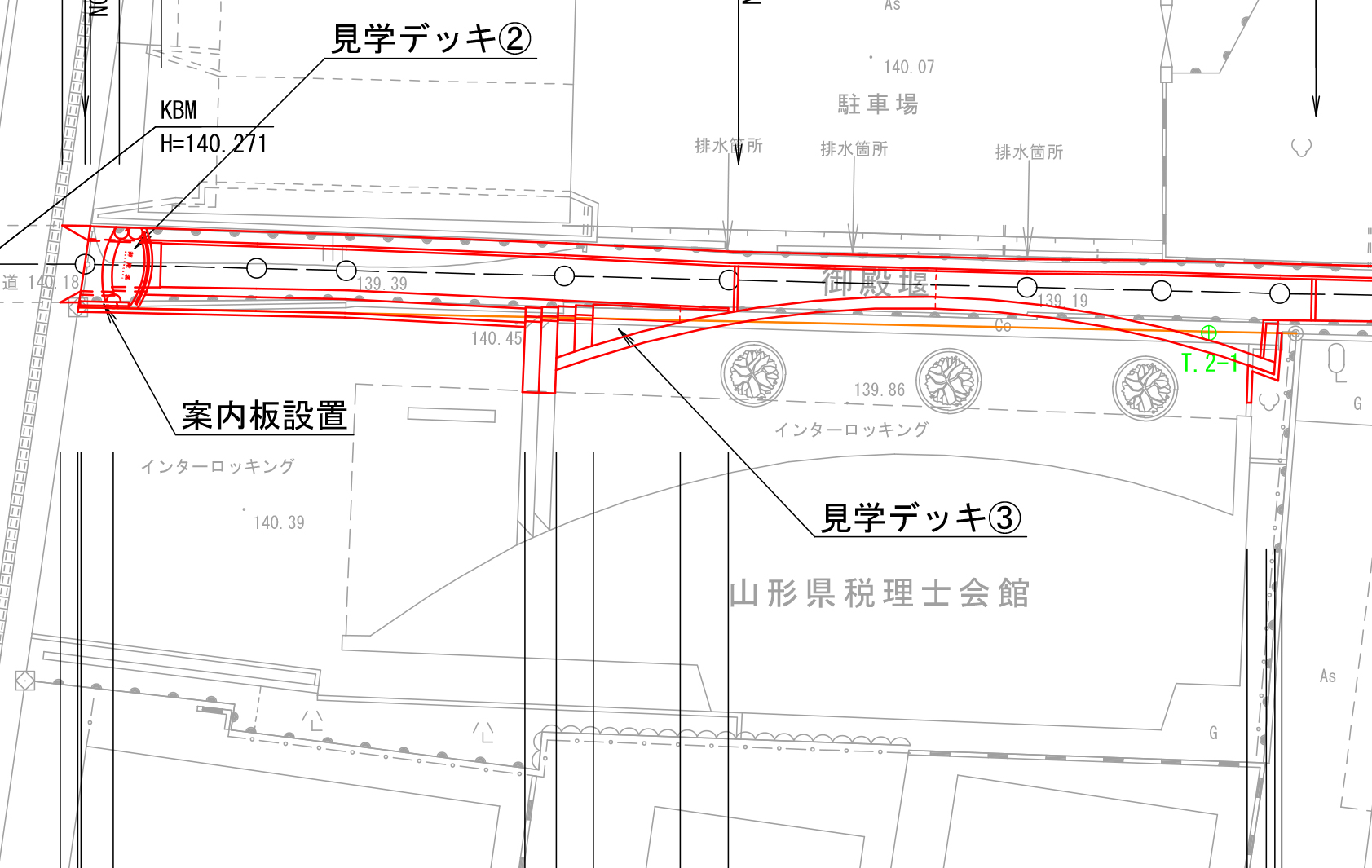

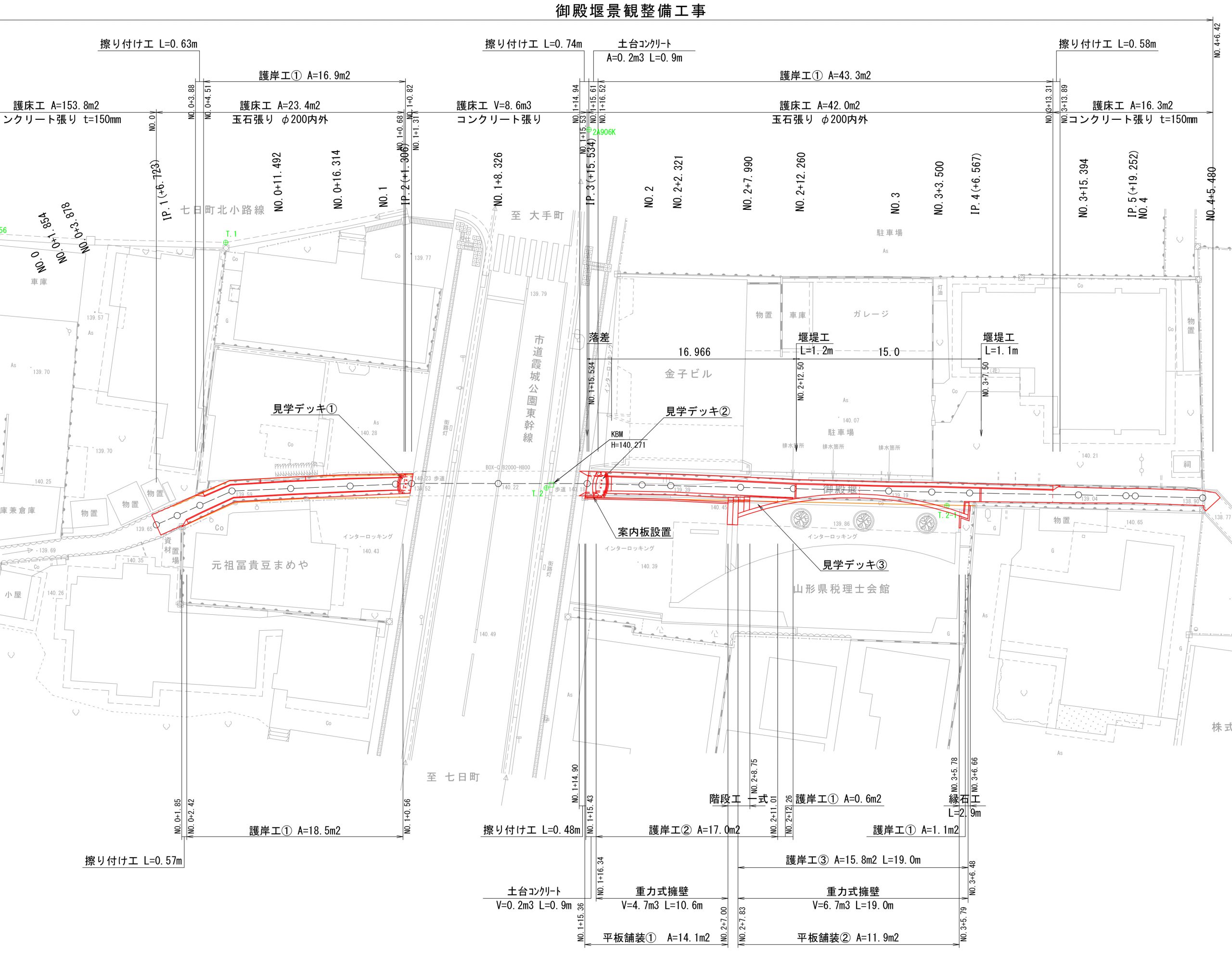

上の赤い線で描かれた部分が、今回の工事範囲です。/ The area outlined in red lines represents the scope of the current construction project.

山形県税理士会館の竣工当初の御殿堰の様子です。(2017年12月) この時は水が止まった状態ですが、河床は土に少し砂利の撒かれたような状態です。(このようにしてみると泥が溜まっているようにしか見えませんね。)/ This is how Goten-zeki looked when the Yamagata Prefecture Tax Accountants’ Association building was completed (December 2017). At this time, the water was not flowing, and the riverbed appeared to have a layer of soil with scattered gravel. (Viewed in this way, it looks like mud has accumulated.)

建物の新築工事の時に、コンクリートで覆われていた護岸を親水広場の高さに合わせたら、おそらく江戸時代のものであろう玉石が出てきました。(コンクリートの表面にポツポツと現れているもの) 水路の東(写真左)側は建物の敷地の範囲内だったので、一応このような形で修復することができましたが、西(写真右)側のコンクリート護岸は一切触れられませんでした。

During the construction of the new building, when we adjusted the concrete retaining walls to match the height of the waterside plaza, it revealed what appeared to be Edo-era stones. These stones emerged on the surface of the concrete, especially on the east side of the watercourse, which was within the building’s property limits. As a result, we were able to restore this portion to some extent. However, the concrete retaining walls on the west side remained untouched.

今回、親水広場を、建物の円弧状のカーテンウォールと同心円を描くように、水路に向かって少し張り出すように造形しました。

For this project, we designed the waterside plaza to extend slightly towards the watercourse, forming an arc in harmony with the building’s curved curtain wall and concentric circles.

すでにコンクリートで固められた部分は、建物や工作物がギリギリまで迫っていて、今から壊して幅を広げ、創建当初のようには復元はできないので、江戸時代の意匠を一部生かしつつ、現代的な要素も取り入れて、江戸と令和が時空を超えて対話するような、新たな風景を生み出すことを目指しました。

The sections already concreted were constrained by the proximity of the building and structures, making it impossible to demolish and restore them to their original Edo-era state. Therefore, we aimed to create a new landscape where Edo and Reiwa (the current era) could engage in a dialogue across time, preserving some Edo-era design elements while incorporating modern features.

御殿堰は基本的に農業用水であり、馬見ヶ崎川の取水口の開閉を景観上の理由で自由に制御することができないので、流水量が一定ではありません。そこで、税理士会館前の水路には、2か所、修景用の堰堤を設け、流水量が少なくても、いつも一定の深さの水が溜まっているようにし、堰堤を水が越えるときにカスケードのように美しい弧を描くように計画しました。これも江戸時代にはなかった意匠ですが、そのような工夫をしなければ、一つ上の写真のように、一度水が止まると底が見えた状態になってしまいます。復元ではないので、行政の担当者とも協議させていただきながら、景観的により魅力的になる方向で検討して、結果的に上のような形になりました。

Goten-zeki primarily serves as an irrigation water source for agriculture, and it’s not feasible to freely control the opening and closing of the intake at the Mamigasaki River for aesthetic reasons. As a result, the water flow is not constant. To address this, two weirs for landscaping were established at the watercourse in front of the Tax Accountants’ Association building. These weirs were designed to maintain a constant water depth even when the water flow is low. When the water overflows the weirs, it forms beautiful cascades, creating an appealing visual effect. While this design wasn’t present in the Edo period, it was a necessary innovation to prevent the water from becoming stagnant and exposing the bottom, as shown in the photo above. Since this project aimed for enhancement rather than strict historical restoration, discussions with municipal authorities led to the consideration of more attractive options, ultimately resulting in the design mentioned above.

今回の景観整備では、主に上の赤線で表示された範囲を玉石積壁にし、底にも玉石を貼ります。

In the current landscape improvement project, the main focus is to construct stone retaining walls primarily within the area indicated by the red lines and also cover the bottom with stones.

税理士会館前だけでなく、道路の反対側のコンクリートで固められていた護岸にも、玉石を貼って景観整備をしています。通りを歩く人々からは、道路の両側に流れる御殿堰を、面的な広がりをもって感じられるのではないかと思います。

We are conducting landscape improvements by covering the concrete retaining walls on both sides of the road, not just in front of the Tax Accountants’ Association building. This way, people walking along the street may sense the Goten-zeki flowing on both sides with a more expansive visual presence.

御殿堰に向かって少し張り出した、円弧上の広場からは、今までになかった視点から水路を望む体験ができます。このことにより、人々がこの歴史遺産と、より深い関係性を結べればいいと思います。

The plaza on the arc that extends slightly towards Onden offers a perspective that was previously unavailable. This allows people to experience the watercourse from a new viewpoint. It is my hope that this will help individuals form a deeper connection with this historical heritage.

これが山形市内を網の目のように流れている、山形五堰です。

These are the Yamagata Goseki, a series of watercourses that flow throughout Yamagata City like a grid.

馬見ヶ崎川から山形五堰への取水口の一つ。ここから御殿堰をはじめとする水路に、蔵王山系の清らかな雪融け水が取り込まれて、街中へと導かれていきます。この流れが税理士会館前にもつながっています。

One of the intake points from the Mamigasaki River to the Yamagata Goseki. From here, the pure meltwater from the Zao Mountains is channeled into the watercourses, including Goten-zeki, and directed into the city. This flow connects to the area in front of the Tax Accountants’ Association building.

馬見ヶ崎河畔は山形市の桜の名所です。秋になると芋煮会でにぎわいます。

The Mamigasaki Riverside is a renowned cherry blossom spot in Yamagata City. In the autumn, it comes alive with “Imonikai” taro cooking gatherings.

山形県税理士会館で親水広場を提案したことがきっかけとなって、その部分を含む100m程の範囲で、御殿堰が景観整備されて、山形市に、歴史と対話できる新しい場所が生まれることは感無量です。

The proposal for the waterside plaza at the Yamagata Prefecture Tax Accountants’ Association building served as the catalyst, leading to the landscape improvement of the Goten-zeki in the surrounding area, spanning approximately 100 meters. It’s truly an indescribable feeling to see a new place in Yamagata City emerge where history and dialogue can take place.

親水広場には桜の木が3本植えられています。(その桜はもちろん残ります。)

そして、この山形県税理士会館は、桜の名所である霞城公園と、文翔館(旧県庁)の中間地点に位置しています。

The waterside plaza is adorned with three cherry trees (which, of course, will be preserved). The Yamagata Prefecture Tax Accountants’ Association building is situated midway between the famous cherry blossom spot, Kajo Park, and the Bunshokan (the former prefectural office).

このことは以前、ブログ「山形五堰と桜」にも書きましたのでご覧いただければと思います。

This information was previously mentioned in the blog “Yamagata Goken and Cherry Blossoms” , which you can refer to for more details.

霞城公園のお堀と桜 御殿堰は、このお城(=御殿)のお堀にその一部が流れ込んでいることからその名が付きました。

The moat and cherry blossoms of Kasumigajo Park. “Goten-zeki “derives its name from the fact that a portion of it flows into the moat of this castle, which is referred to as ‘Goten’ (palace/castle).”

建物の設計段階から税理士会館前の親水広場が街歩きの中継地点となればいいと思っていましたが、今回の税理士会館一帯の御殿堰景観整備が一つの刺激となって、既存の魅力的な観光スポットが結ばれて線となり、それがやがて面となって、人々がもっと、歩くことを楽しめるまちになっていけばいいと思います。

I’ve always hoped that the waterside plaza in front of the Tax Accountants’ Association building would become a connecting point for city strolls right from the design stage of the building. With the recent landscape improvement of the Goten-zeki in the entire area surrounding the Tax Accountants’ Association building, it serves as a catalyst, connecting existing attractive tourist spots into a line, which will eventually become a network, creating a town where people can enjoy walking even more.

税理士会館周辺の御殿堰景観整備事業にかかる工事は、この3月中(2021年3月末)には完了する予定です。

桜の花が咲くころには、皆さんにお立ち寄りいただけるようになっていると思います。

今年は桜の下に集う花見は密を避けるためにできないかもしれませんが、時には部屋を出て、桜を追いかけながら街歩きをする、新しいスタイルの「花見」をされてみてはいかがでしょうか?

The construction for the Onden landscape improvement project around the Tax Accountants’ Association building is scheduled to be completed by the end of March 2021. By the time the cherry blossoms bloom, I believe everyone will be able to visit.

This year, traditional crowded cherry blossom viewing gatherings might not be possible to avoid crowding, but you could try a new style of “hanami” by taking a walk through the city while chasing the cherry blossoms, sometimes stepping out of your room to enjoy the blossoms in a different way. How about that?

[…] 前回のブログで紹介した、山形市内の御殿堰整備事業が2021年3月末、無事完了しました。 […]

[…] 御殿堰景観整備計画 […]

[…] 御殿堰景観整備計画 […]

[…] プロジェクト「歴史的水路『御殿堰』の再生」に関する暗しい情報は以下のリンクから→関連ブログ1、関連ブログ2 […]