<5月19日 山形霞城どうぶつ医療センターとして開院しました。> →ブログ「竣工・山形霞城どうぶつ医療センター」

On May 19th, the Yamagata Kajo Animal Medical Center was opened. For more details, you can visit the blog post titled “Completion: Yamagata Kasumijo Animal Medical Center.”

生命と螺旋(らせん) “Life and Spiral”

地球上のいきものたちとともに暮らすことについて考える場として

A place to contemplate coexistence with the creatures of our planet

設計依頼を受けたときに最初に考えたのが、これからの社会における動物病院のあり方についてである。動物病院は、犬、猫などのペット(コンパニオン・アニマル)の病気やケガを診察・治療したり、予防接種をしたり、健康診断・飼育指導などを行ったりする場所と狭義には定義できる。しかしこれからの時代、それだけでは何か足りないような気がした。

人間は古代から動物をペットとして飼っていた。古代エジプトの遺跡からも、手厚く埋葬されたネコのミイラが発見されるなど、人類は動物を友としてきた長い歴史をもっている。

When we first received the design commission, our initial thought was about the future role of animal hospitals in society. Animal hospitals, narrowly defined, serve as places to diagnose and treat diseases and injuries in pets, such as dogs and cats, and to provide services like preventive vaccinations, health check-ups, and guidance on animal care. However, in this age, it felt like something more was needed.

Throughout history, humans have kept animals as pets. Even in ancient Egypt, archaeologists have found well-preserved cat mummies, showing that humans have had a long history of cherishing animals as companions.

しかし近年、少子高齢化や単身世帯の増加等の影響もあり、コンパニオン・アニマルを家族同様の存在として心の支えとする人たちが急速に増えており、人間と(伴侶)動物との関係は従来とは違う次元に入ってきたように思われる。孤独から人々を救い、精神の安定にも重要な役割を果たしているコンパニオン・アニマルは、もはや人間社会にとって不可欠な存在だ。一方、一度飼育した動物を、何らかの事情で捨ててしまう人も後を絶たず、その結果として、多くの生命が失われていることは社会問題にもなっている。

However, in recent years, factors like aging populations and the increase in single-person households have led to a rapid rise in people who consider companion animals as essential members of their families, providing emotional support. This has shifted the dimension of the relationship between humans and companion animals compared to what it used to be. Companion animals, often referred to as pets, are now considered indispensable for human society, playing a crucial role in saving people from loneliness and contributing to their mental stability. On the flip side, instances where animals that were once kept as companions are abandoned due to various circumstances have not ceased, leading to a societal problem where many lives are lost.

人間社会においては近年、人種やジェンダー、病気や障害の有無、社会的属性などによる差別に対する意識が高まっており、それらを改善しようとする方向でさまざまな議論や行動がなされている。LGBTQのように、ついこの間まで当たり前のように存在していた種類の差別も、少なくとも言論の上ではなくそうとする方向へと確実に向かっている。だがそれらは、人間(ホモ・サピエンス)という、地球上の動物のうちの特定の種の内輪で語られているにすぎない。コンパニオン・アニマルが、人間の身勝手により、捨てられたり、殺されたりすることは、多くの人達の間で家族以上の存在であるという割には、それほど大きな問題になっていないようにも思われる。

In recent years, there has been an increased awareness of discrimination based on factors such as race, gender, the presence of illness or disabilities, and social attributes within human society. Various discussions and actions have been taken to address and improve these issues. Discrimination that was once considered commonplace, such as the discrimination faced by the LGBTQ community, is gradually shifting towards a more inclusive direction, at least in terms of public discourse.

However, these efforts primarily revolve around the context of Homo sapiens, a specific species among the many on Earth. It’s worth noting that the treatment of companion animals, despite being considered by many as more than just mere pets and sometimes as part of the family, doesn’t seem to receive the same level of attention or concern. Companion animals continue to be abandoned or even killed due to the selfishness of some humans, and this issue does not seem to attract as much significant attention as it perhaps should, considering their status as beings that hold a place akin to family members in many people’s lives.

そもそも、人間は毎日、魚、豚、牛、鶏などの動物を食べ、菜食主義者だとて野菜や穀物などの生命を摂取せずには生きられないので、その存在自体、ほかの生物の犠牲の上に成り立っていることは明らかなのだが、現代の日常においてそのような人間と動物の間に横たわる溝を意識することはまれである。なぜ、このような状況が容認されるかといえば、それが倫理上、絶対的に正しいからという訳ではなく、単に、人間以外の地球上の生物が、論理的な思考を組み立てられるまでの知能や言語を持たず、団結して人間に抗議することをしないからだろう。ある生物が有害か有益かの基準を決めるのはあくまでも言語を巧みに操る能力をもった人間であり、自らの存在を脅かす生物は排除し、役に立つ生物は都合よく利用するという考え方からわれわれはなかなか離れることができない。だが、万物の霊長である人間のみが特別な立場を有しているという説明はすでに説得力を失いつつある。その先は宗教の話になってしまうのでここでは考えないことにするが、以下のことは間違いなく言えるだろう。

Fundamentally, humans consume animals like fish, pork, beef, and poultry every day, and even if one is a vegetarian, they cannot live without consuming the lives of plants and grains. It is evident that human existence is built upon the sacrifice of other forms of life. However, in the modern daily life, the divide between humans and animals is rarely acknowledged. The reason this situation is tolerated is not because it is morally and inherently correct, but rather because non-human beings on Earth lack the intelligence and language skills required for logical reasoning and organized protest against humans. The criteria for determining whether a species is harmful or beneficial are set by humans, who possess the ability to manipulate language skillfully. In this process, humans eliminate species that threaten their own existence and exploit those that serve their interests, making it difficult to depart from this perspective. Nevertheless, the explanation that only humans, as the most intelligent species, occupy a special position is losing its persuasiveness. While delving into religious aspects would be beyond the scope of this discussion, it is undeniable that the following holds true.

「歴史(記述)や、時代を支配する価値観はこれまでは強者によってつくられてきたが、弱者の観点をより大切にするように時代が少しずつ動いてきている。しかし、いかなる弱者でも何者かの優位に立っていることでその存立は保証されている。知的存在である人間が、どこまでも弱者に寄り添おうとするならば、自らの生命や立場を賭するくらいの覚悟がなければそれはなしえない。」

“History and prevailing value systems have historically been shaped by the powerful, but gradually, society is moving towards giving more importance to the perspectives of the marginalized and the weak. However, it’s essential to recognize that the existence of any marginalized group is guaranteed by the privilege of someone else. If intelligent beings, such as humans, genuinely intend to support the weaker, they must be prepared to risk their own lives and positions to do so.”

AI(人工知能)が発達して、知能の上では人間を凌駕する日が迫っているという。もし、近い将来、AIやロボットが自意識のようなものを持ち始めたとき、人間は、彼らを人間と対等な存在として認めることができるのだろうか。他の生物より高い知能を持つがゆえに、人間は地球上で最上位に君臨しているが、AIが発達すればその序列が入れ変わってしまう可能性も否定できない。AIが人類を滅ぼすと警鐘を鳴らす科学者さえいる。

AI (Artificial Intelligence) is advancing, and the day when it surpasses humans in intelligence is approaching. If, in the near future, AI or robots were to develop something akin to self-awareness, would humans be capable of acknowledging them as equals? While humans currently dominate due to their higher intelligence than other species, there’s no denying that the hierarchy could shift if AI continues to progress. Some scientists even warn of the possibility of AI leading to the downfall of humanity.

人間とはかけ離れた類人猿や爬虫類などの容姿でありながら高度な知能やコミュニケーション能力をもった生物や、ドロイド(ロボット)達が、人間(型生物)と肩を並べて活躍をする宇宙活劇のように、私たちは人類と他の知的存在が対等に共存する世界を空想することはできる。そこにおいても、自ら権利を主張するだけの能力のない主体は、強者の言いなりになるしかないという原則は変わることはないのだが、差別のもととなる垣根を取り払うことが可能な世界にこそ、われわれは希望を見出せるのだと気付かされる。

We can imagine a world where beings vastly different from humans, resembling anthropoid apes, reptiles, or other forms, possess advanced intelligence and communication abilities. In this world, they coexist on equal terms with humans, or “biological beings,” much like characters in a cosmic epic where humans and these other intelligent beings work alongside each other.

In such a world, the fundamental principle remains unchanged – entities lacking the ability to assert their rights will ultimately yield to the desires of the powerful. However, it is in a world where the barriers that foster discrimination are dismantled that we can find hope and discover a path towards greater equality and understanding.

ファンタジーの世界からはだいぶ遅れた現実の社会でも、地球上にともに暮らす生き物たちとの間で、その尊厳や権利の線引きをどこに設けるのかが、ますます難しい時代になってきているように思う。わが国では生物多様性基本法が2008年に施行されたが、それは人類存続の基盤としての生物の多様性の保全を目的としたものだし、動物愛護法では飼い主やペット販売者の責任や義務、愛護動物の殺傷や虐待に対する罰則を定めているが、いずれも人間以外の生物に何らかの権利を認めるものではない。人間社会に山積した未解決の問題を処理するだけで政治は手一杯で、とても他の生物の権利を考える余裕などないのが実情ではあるが、われわれの心のもっとも純粋で澄んだ部分に従って、公正さの適用範囲が拡張されていけば、地球上で人間だけが特別な存在でいられる根拠はどんどん薄まっていくだろう。

In our reality, which lags behind the fantasies of fictional worlds, the challenge of defining the boundaries of dignity and rights among the creatures we share this Earth with has become increasingly complex. In Japan, the Basic Act on Biodiversity was enacted in 2008 with the aim of preserving the diversity of life as the foundation for human survival. Additionally, the Animal Welfare Act outlines responsibilities and obligations for pet owners and sellers, as well as penalties for harming or mistreating animals. However, none of these laws explicitly grant rights to non-human animals.

The political arena is already overwhelmed with addressing the unresolved issues within human society, leaving little room to consider the rights of other beings. Nevertheless, if we continue to expand the scope of justice in accordance with the purest and most pristine aspects of our hearts, the basis for humans being the only special existence on Earth will gradually diminish.

そのような時代にあって、この動物病院は少なくとも、人間とともに暮らす(言葉を語れぬ)動物たちが、人間と対等な存在として一緒にいられる場所、そして人間が地球上にともに暮らす生き物たちのことを考える場所としたかった。

In such times, this animal hospital, at the very least, aims to be a place where animals who live alongside humans, despite their inability to speak, can coexist as equals with humans. It also strives to be a place dedicated to contemplating the well-being of all creatures that share the Earth with us.

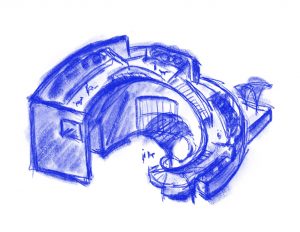

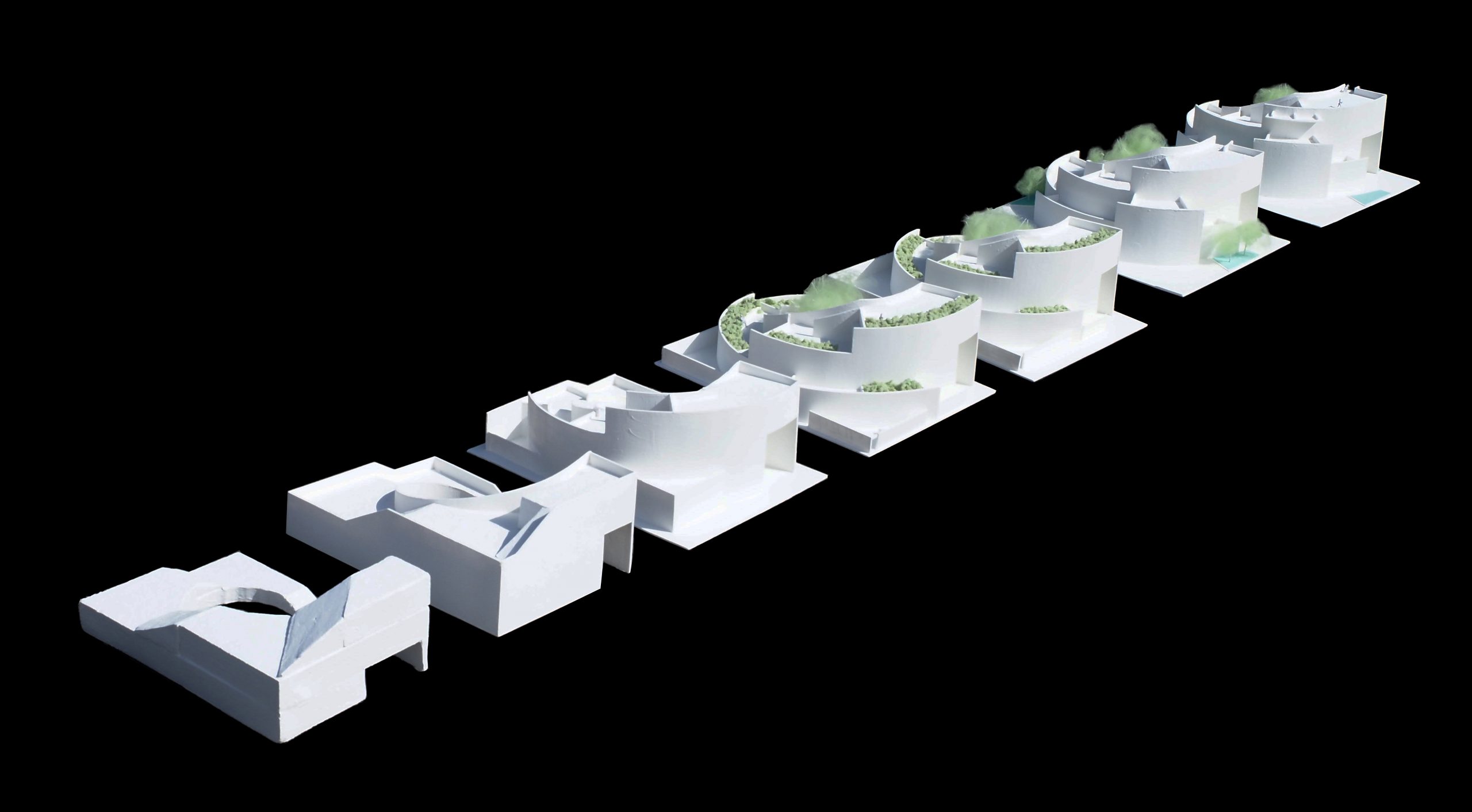

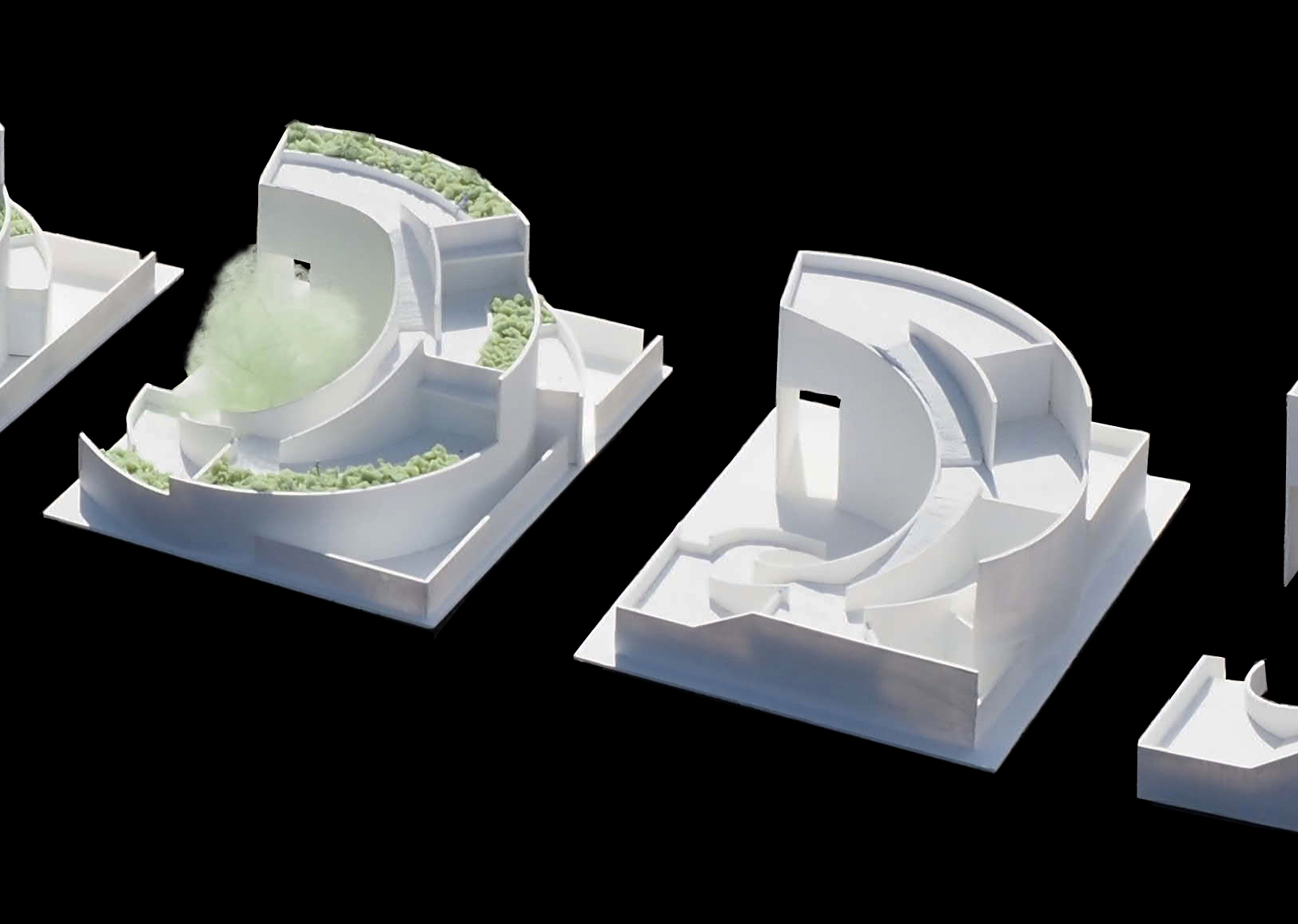

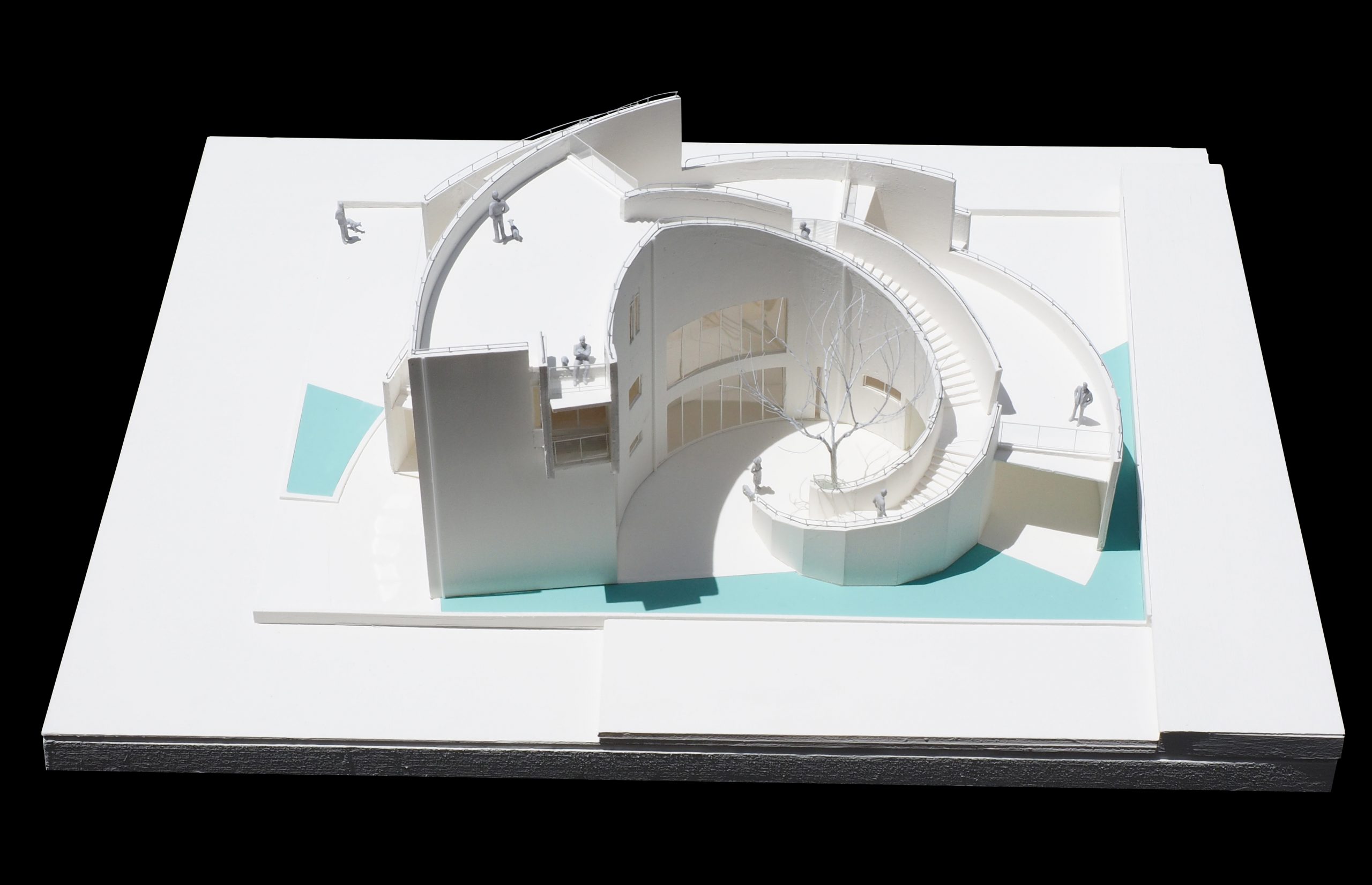

クライアントから最初に設計の相談を受けたとき、できれば、犬たちが走り回れる場所を外部に設けたいという要望が含まれていた。限られた敷地の中では、まとまった広場を設けることは難しいので、屋上をつないで、立体的なドッグランにできないだろうかと思ったことが、現在の形を検討し始めるきっかけとなった。

When I first received a design consultation from the client, their request included a desire to create an area where dogs could run freely outdoors. Given the limited space available, it was challenging to provide a large open area. This led me to consider the possibility of connecting the rooftops and creating a three-dimensional dog run, which became the starting point for the current design.

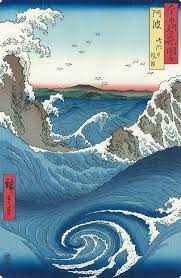

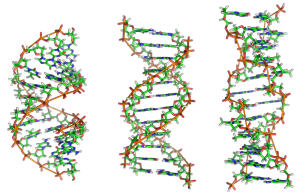

犬や猫が身を丸めて寝る姿からは「くつろぎ」や「安らぎ」を感じる。また、他の動物や植物を観察していても、自然界にはらせんがよく登場するのだが、それは何か、生命のはじまりと深く関係しているようにも思った。

The sight of dogs or cats curling up in their sleep often evokes feelings of relaxation and comfort. Furthermore, spirals frequently appear in the natural world when observing other animals and plants. This connection might be related to the origins of life and suggests a deeper relationship between these elements.

屋上庭園をつないでいくことで立体的なドッグランをつくろうという計画の方向性と、そのような生き物のイメージが交差した結果、らせん状の計画案が生まれた。そして、全国でも最高水準の動物医療の場をこの地につくっていこうという、一人の獣医師の熱い思いが、この少し変わったデザインの動物病院を実現へと導いていった。

The idea of creating a three-dimensional dog run by connecting rooftop gardens intersected with the image of such creatures, resulting in a spiral-shaped plan. And it was the passionate desire of one veterinarian to establish a state-of-the-art animal healthcare facility in this location that guided this somewhat unconventional design for an animal hospital toward realization.

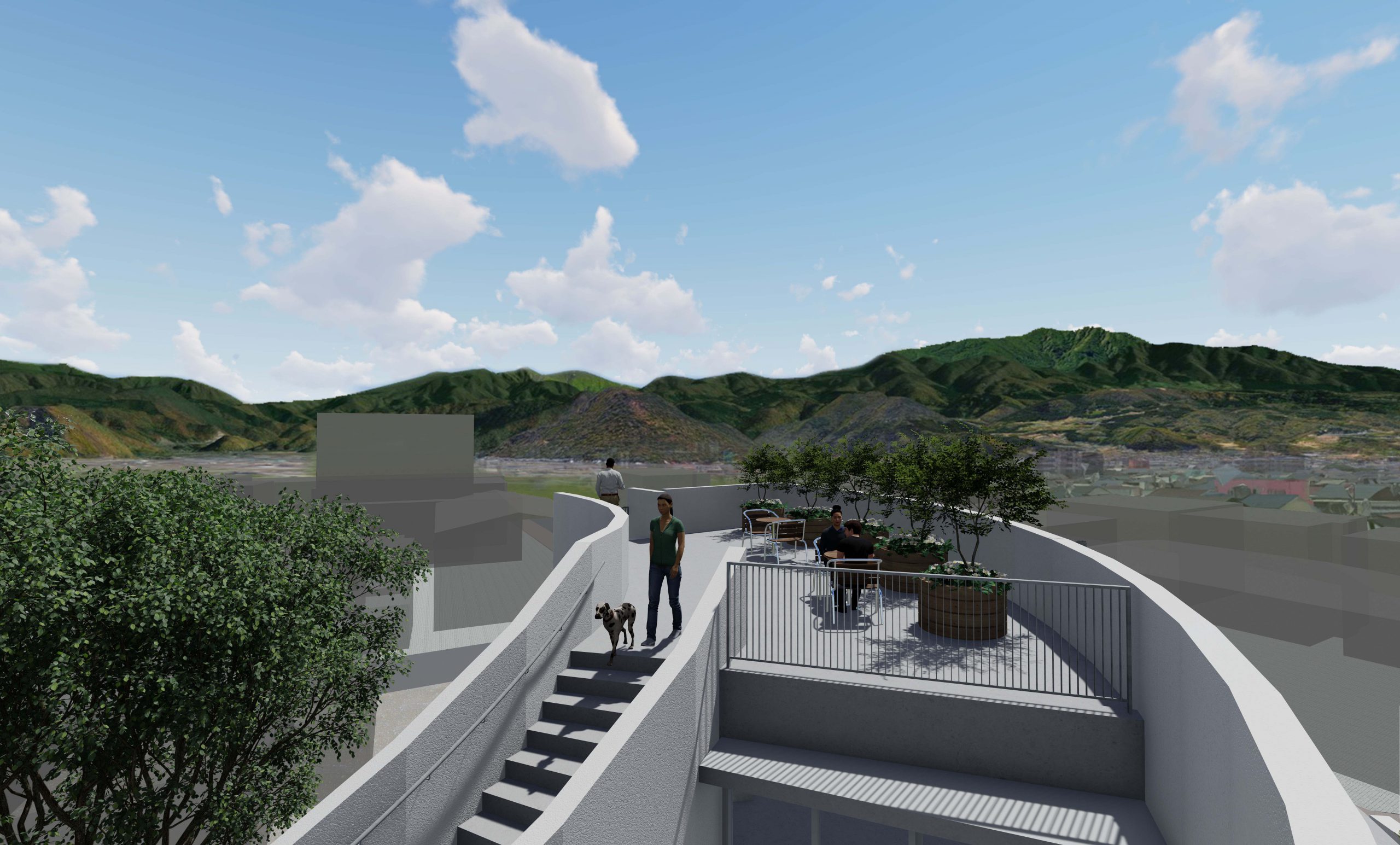

前面道路からエントランスポーチをくぐり抜けた先に中庭がある。そこを起点として階段がらせんを描くようにのぼっていく。その階段が各階にある屋上庭園を結んでいる。

Beyond the entrance porch from the front road, there is a courtyard. From there, a spiral staircase ascends, connecting the rooftop gardens on each floor.

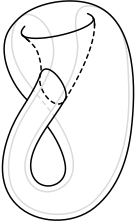

計画を進めるうちに、クラインの壺のような、表と裏、内部と外部がシームレスに(継ぎ目なく)連続しているような建築にもなりうるのではと考えたりもした。

As the project progressed, there were thoughts that the design could evolve into an architectural style resembling a Klein bottle, seamlessly connecting the front and back, as well as the interior and exterior without distinct boundaries.

日本の伝統的空間のように内外が連続した空間構成については考えていたものの、このようなトポロジカル(位相幾何学的)な要素は必ずしも最初から強く意識していたわけではない。

The continuous flow between the interior and exterior spaces, reminiscent of traditional Japanese architecture, was something we had in mind. However, we didn’t initially have a strong awareness of these topological elements.

建物の設計の基準となる一番内側の螺旋には黄金螺旋を用いている。

The innermost spiral, which serves as the design reference for the building, uses the golden spiral.

黄金螺旋はオウムガイの形状などに見いだされるとしばしば紹介される、フィボナッチ数列を基準として形成される螺旋である。

The golden spiral is often associated with shapes like the nautilus, and it’s formed based on the Fibonacci sequence.

フィボナッチ数列とは、F0 = 0, F1 = 1, Fn+2 = Fn + Fn+1 (n ≥ 0) の漸化式で表される数列であり、ひまわりの種の配列など、生物の世界を分析していくと、ときおり現れてくる数列でもある。

The Fibonacci sequence is a numerical sequence defined by the recurrence relation: F0 = 0, F1 = 1, and Fn+2 = Fn + Fn+1 for n ≥ 0. It often appears in the natural world, such as in the arrangement of sunflower seeds.

この建物は、黄金螺旋と、それを等幅複写して描かれた線を通り芯とする壁によって構成されている。

This building is composed of the golden spiral and walls constructed along lines copied at equal widths from it.

b-scaled-e1615193097440.jpg)

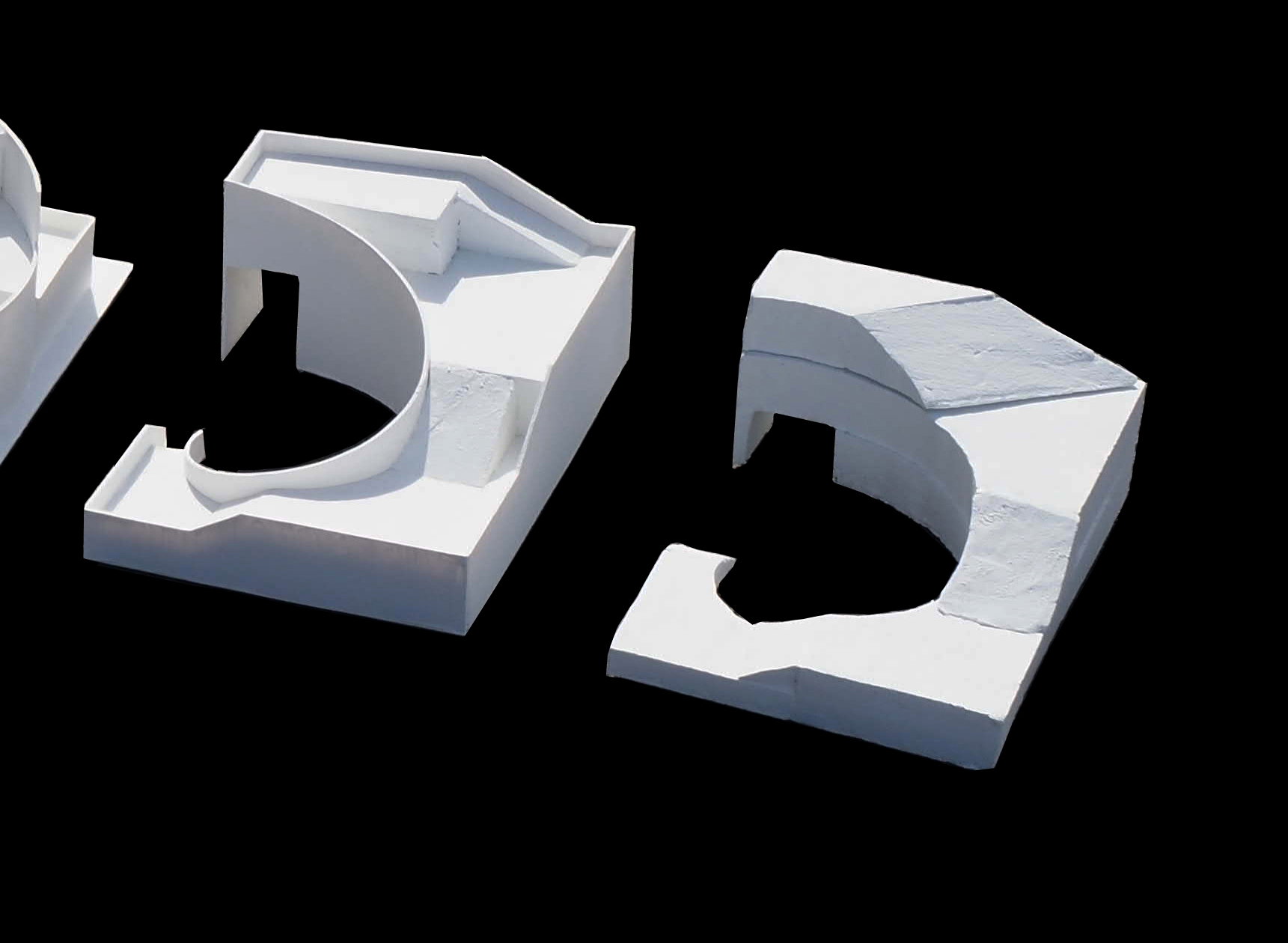

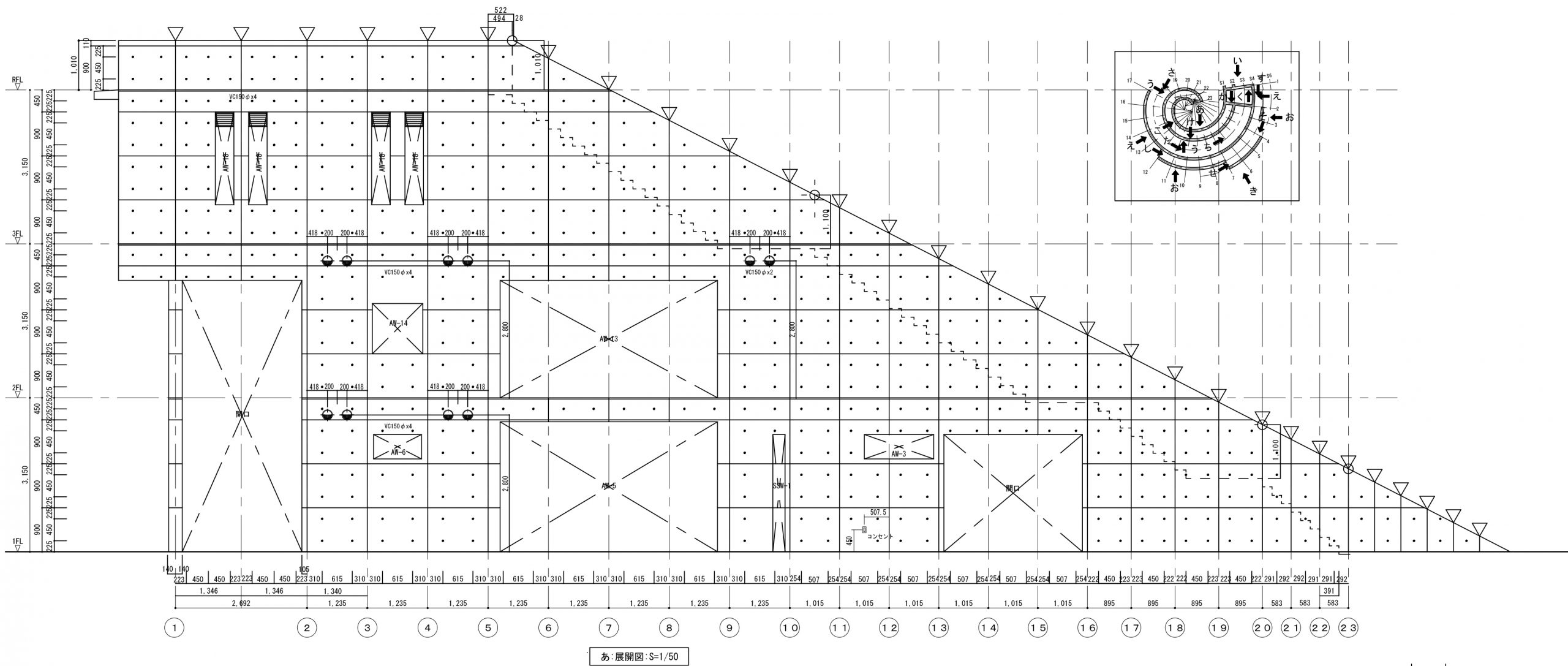

一見複雑そうにみえるが、この建物の構成原理は古代(エジプトやギリシャ)から存在する初等幾何からなる単純明快なものである。設計や施工においては、実際にはCAD(Computer Aided Design)を用いているものの、労さえ厭わなければ、鉛筆と定規とコンパスのみで全図面が作図可能だ。一番内側の螺旋の壁は、それを展開する(平面上に開く)と、天端(その壁の一番高い部分)が直線になり、直角三角形を描くようにルールを決めた。

Although it may appear complex at first glance, the structural principles of this building are based on elementary geometry dating back to ancient civilizations like Egypt and Greece. In the design and construction process, CAD (Computer Aided Design) is used, but with sufficient effort, all the drawings can be created using just a pencil, ruler, and compass. The innermost spiral’s wall, when unfolded (opened on a flat plane), has a rule that the apex (the highest point of that wall) becomes a straight line, forming a right-angled triangle.

また、ここで用いている壁式鉄筋コンクリート造の技術も、この70年以上の間、それほど大きくは変わっていないはずである。

The structural technique using reinforced concrete walls that we are using here has likely not changed significantly over the past 70 years.

近年、コンピューターを利用することで初めて可能となるような、3次曲面やポリゴンなどを使った建築を世界中で競い合っている感があるが、必ずしもそのような最先端のテクノロジーを使わなくても、魅力的な空間をもった建築は可能だということを示してみたいとも思った。

In recent years, there is a sense that architectural competition worldwide is striving for new possibilities made possible by the use of computers, such as 3D surfaces and polygons. However, I also wanted to demonstrate that it is possible to create compelling spaces without necessarily relying on cutting-edge technology like this.

生物とどこかでつながりのある螺旋を基準としてつくられた数学的・幾何学構成によって、宇宙と生命の原理が対話するような建築ができないだろうかと考えたりもした。

I also considered whether it was possible to create architecture that allowed the principles of the universe and life to engage in a dialogue, based on a mathematical and geometric structure that has some connection to spirals found in nature.

21世紀に入ってから特に、われわれ現代人はスマートフォンなどのデジタル・デバイスを肌身離さず持ち歩き、常に仮想情報空間に接続されることで、外界や他者とのつながりを保っている。われわれの精神は半ばデジタルに支配されているといっても過言ではない。一方、生身の身体をもつ人間はどこまで行ってもアナログから完全には離れることはできない存在だ。現代人がコンパニオン・アニマルとの交流を求める理由もそこにあるのかもしれない。

Since the beginning of the 21st century, especially, modern humans have become almost inseparable from digital devices like smartphones, staying constantly connected to the virtual realm, maintaining their links with the outside world and others. One could say our minds are halfway under the control of the digital. However, humans with their physical bodies can never truly break free from the analog. The reasons why contemporary people seek interaction with companion animals might lie therein.

デジタルに依存しすぎるのは問題だが、それも使いようだ。いまでは、たとえ相手が地球の裏側にいても瞬時に音声や画像が届くので、地方都市を拠点としてもWEB環境さえあれば海外のクライアントと円滑なコミュニケーションが図ることができ、そのおかげでビジネスの可能性が広がるなど、デジタル技術による恩恵も私たちは確実に享受している。

Relying too much on digital technology can be problematic, but it also has its advantages. Nowadays, even if someone is on the other side of the world, instant communication with voice and images is possible. With a web connection, one can maintain smooth communication with international clients, even if based in a regional city, expanding the possibilities in business. We are certainly benefiting from the advantages of digital technology.

この建物は当初、完全な曲面で構成されるよう計画していたが、コスト的な問題もあり、曲面型枠よりも安価な平面型枠でつくれるよう、曲面を多角に変換した形状に変更された。今回はそのことが奏功して、デジタルを表象するような現代的な表情を付与することができたと肯定的に捉えている。

Initially, the plan for this building involved a completely curved structure. However, due to cost concerns, it was altered to a shape that could be constructed with flat frames, which are more cost-effective than curved ones. This change proved successful in giving the building a contemporary appearance that resembles digital representation, and I see this as a positive outcome.

多角形の壁の折れ点のピッチは、定尺のベニヤ型枠からなるべく無駄を出さずに施工できるよう基準円の半径に合わせて調整したので、螺旋の曲率が大きくなるほど滑らかに、小さくなるほど粗くなる。螺旋の中心近くははっきりわかるほどにデジタル的な感じだが、中心から離れるほど本来の滑らかな曲面の表情(=アナログ)に近づいていく。

The pitch of the polygonal wall’s inflection points was adjusted to match the radius of the reference circle, allowing for efficient construction using standard plywood formwork to minimize waste. As a result, as the curvature of the spiral increases, the surface becomes smoother, and as it decreases, it becomes coarser. Near the center of the spiral, it retains a clear digital appearance, but as you move away from the center, it approaches the originally smooth curved surface, which can be seen as more analog in nature.

このような性質から、この建築をアナログとデジタルの間を揺れ動く存在としての現代人のメタファー(隠喩)とみることもできよう。

With these characteristics, this architecture can be seen as a metaphor for contemporary humans, oscillating between analog and digital, reflecting the ebb and flow of existence in the modern world.

人々は一度中庭の内向的・求心的な空間に導かれた後、螺旋状の外部階段をのぼっていく。そして、その先にある最上階の屋上庭園に至ると一転、見渡す限りに広がったパノラマの風景を目にする。ここからは、眼下に現代文明に属する近代化された周囲の街並みを、そしてその背後には、蔵王連峰などの山形の、太古からほとんど姿を変えることのない雄大な自然環境を、同時に望むことができる。

Once people are led into the introverted and centripetal space of the central courtyard, they ascend the spiral exterior staircase. Upon reaching the rooftop garden on the top floor, they are greeted with a completely different view – an expansive panoramic landscape. From here, they can observe the modernized cityscape belonging to contemporary civilization below, while in the background, the grand natural surroundings of Yamagata, including the Zao Mountain Range, have remained almost unchanged since ancient times.

今から150年ほど前に日本は幕藩体制から近代国家へと舵を切った。その後、目まぐるしい勢いで西洋化・近代化を遂げ、敗戦後も経済大国として大きく発展した。経済や、医学を含む科学技術は飛躍的に発展し、飢饉で餓死したり、疫病で亡くなる人たちは激減した。基本的人権が保障され、建前上は人々が身分差別もなく暮らせる社会になった。表に現れる差別や抑圧が減少する一方で、社会のあり方や人々の暮らしは大きく変容し、その結果、別の形の格差が生じたり、大家族から核家族へ、そして現代ではそれがさらに進み、生涯家族をつくらない人も増え、孤独や孤立の問題が生まれたりしている。そんな中、伴侶動物が人間社会のために果たす役割も、ますます大きくなっているといえるだろう。

About 150 years ago, Japan transitioned from the feudal system to a modern nation. Subsequently, it rapidly Westernized and modernized, developing into an economic superpower even after its defeat in World War II. The economy, as well as scientific and technological advancements, saw dramatic progress, leading to a significant reduction in famine-related deaths and casualties from epidemics. Basic human rights were guaranteed, and in principle, people could live in a society free from discrimination or oppression. While overt discrimination and suppression decreased, society’s structure and people’s way of life underwent significant changes. Consequently, different forms of inequality emerged, and the shift from extended families to nuclear families continued. In modern times, this trend has further advanced, with an increasing number of people not forming lifelong families, resulting in issues of loneliness and isolation. In this context, the role of companion animals in human society has become increasingly significant.

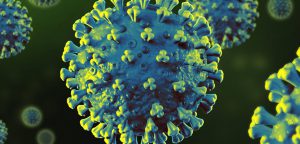

昨年初頭より新型コロナウイルス(COVID-19)感染症が全世界で流行しており、ワクチン接種が始まったものの、現時点ではまだ終息する見通しは立っていない。

Since the beginning of last year, the novel coronavirus (COVID-19) infection has been spreading worldwide. Vaccination efforts have started, but as of the current point in time, there is no clear end in sight for the pandemic.

現時点において少なくとも、百年に一度程度の全世界規模の災厄に、人類が見舞われているといえるだろう。よく知られていることだが、ペストやスペイン風邪(インフルエンザ)のように、昔からパンデミックは一定の間隔をおいてたびたび起こっていた。

At the current point in time, it can be said that humanity is facing a global disaster on the scale of a once-in-a-century event, if not even more rare. It is well-known that pandemics, such as the plague and the Spanish flu (influenza), have occurred throughout history at certain intervals.

しかし、ここまで急速に、そして広範に、世界にウイルスが蔓延し、極めて多くの犠牲者を出しているという点では、今回のコロナ禍は従来のパンデミックとは全く違う様相を呈しているように思われる。これが、ここ数十年の大都市への一極集中や都市間高速交通(飛行機、高速鉄道等)の発達、箱形の気密性の高い建物に高密度で暮らす居住環境など、高度に発展した近代文明との因果関係をもっていることは明らかだろう。医学は確かに進歩しているが万能ではない。文明への過信が今回のような未曾有の事態を招く一因となったといっても過言ではない。これは10年前の東日本大震災時の原発事故にも共通して言えることである。

However, the rapid and widespread nature of the virus’s global spread, along with the significant number of casualties it has caused, seems to set the COVID-19 pandemic apart from previous pandemics. This is likely attributed to factors such as the concentration of populations in large cities over the past few decades, the development of high-speed intercity transportation (airplanes, high-speed trains), and the living conditions in densely populated, airtight urban environments with box-like buildings. While medicine has made significant advances, it is not a panacea. It’s not an overstatement to say that overreliance on modern civilization has played a role in unprecedented events like this. This observation holds true for events like the Fukushima Daiichi nuclear disaster during the Great East Japan Earthquake a decade ago.

今回のコロナ禍で、多くの尊い命が失われたことはたいへん痛ましいことだが、期せずして実用的なリモート・コミュニケーションがとれる程度に情報通信技術(ICT)のインフラが整っていたことで、今までと違う形の新たな働き方や学び方の可能性を発見することができた。そのようにして得られた多くの気づきをわれわれは無駄にしてはならない。仮に、今回の新型コロナ・ウイルスの流行が収まったとしても、近い将来、まったく違う型のウイルスの流行が起こることは十分考えられることであり、一過性の出来事と考えてやり過ごすわけにはいかないだろう。

The COVID-19 pandemic has indeed been a tragic event resulting in the loss of many precious lives. However, the existing information and communication technology (ICT) infrastructure allowed us to explore new possibilities for remote communication, work, and learning, which we shouldn’t overlook. Even if the current COVID-19 pandemic subsides, it is entirely possible that a different type of virus outbreak could occur in the near future. Therefore, we cannot afford to treat this as a one-time event and must remain prepared.

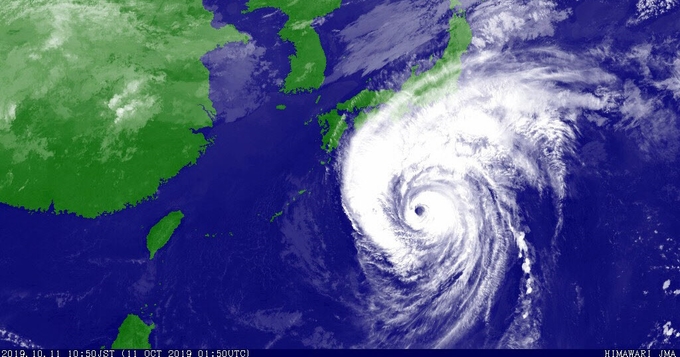

近年、異常気象(夏の異常な暑さや、台風の大型化等)をよく経験するようになったと感じる。異常気象は自然のリズムでもある頻度で発生するが、自然変動に地球温暖化による影響が重なることでその発生確率が増しているようだ。そして、一部で懐疑論はあるものの、地球温暖化は、20世紀後半からの人間活動による二酸化炭素等の放出が原因である可能性が高い。(「異常気象と温暖化 その関係は?」(環境省))人間が他の生物や地球環境のことを考えずに生きることは許されないという、自然界からの警告が発せられていると考えるのが妥当だろう。ウイルスのもっとも効果的な生存戦略は、宿主 (host) を滅ぼさないようにしながら共存することだと聞いたことがあるが、地球の表面に巣くう人類が生き延びる術もそれと全く同じなのは皮肉としか言いようがない。異常気象とは、地球という一つの生命体(いきもの)が、その健康に害を被るほどの度を越えた寄食者 (parasite)の活動に対して、免疫を正常に作動させているだけなのかもしれない。

In recent years, it’s become more noticeable that we’re experiencing abnormal weather patterns, such as unusually hot summers and larger typhoons. While abnormal weather does occur naturally at certain intervals, it seems that human-induced factors, particularly global warming, are increasing the likelihood of these events. While there may be some skepticism, there’s a high likelihood that human activities, such as the emission of carbon dioxide and other greenhouse gases since the latter half of the 20th century, are contributing to global warming (“Relationship Between Abnormal Weather and Warming,” Ministry of the Environment). It’s reasonable to consider these signs as warnings from the natural world that we cannot continue living without regard for other species and the Earth’s environment. I’ve heard that the most effective survival strategy for viruses is to coexist with their host without destroying it. Similarly, it’s ironic that for humanity, which inhabits the Earth’s surface, survival is reliant on coexisting with the planet in a way that doesn’t harm it. Abnormal weather patterns might just be the Earth’s way of activating its immune system against the overreach of a “parasitic” species.

地球温暖化を克服しようとする脱炭素社会への本格的な取り組みはようやく始まったばかりだが、複雑な自然条件とさまざまな立場の人間達の思惑が入り乱れる中、われわれを取り巻くグローバルな環境が今後どのように変化していくのかを正確に言い当てることは極めて難しい。

Efforts to transition to a decarbonized society to combat global warming have only just begun in earnest. Predicting precisely how our global environment will change in the future is extremely challenging as complex natural conditions and the diverse interests of people come into play.

2020年初頭以降、この建物の設計から工事までの時期とほぼ重なるようにして、今までよりもさらに困難な状況に人類は直面しているが、文明のあり方自体を見直すきっかけを与えられていると考えて、より深く思索し、行動したい。

Since the beginning of 2020, the period of designing and constructing this building has coincided with even more challenging circumstances that humanity is facing. However, I believe this has provided us with an opportunity to reevaluate the way our civilization operates, encouraging deeper contemplation and action.

むろん、今、私たちが暮らす現代社会も悪いところばかりではない。日本に限れば、物質的には豊かだし、治安も悪くない。

Certainly, the modern society we currently inhabit is not without its merits. In Japan, for instance, we enjoy material wealth, and public safety is generally good.

しかし、スマホのようなデジタル機器に常時繋がれて、そこから得られる感染者情報に一喜一憂するような現代社会の方が、150年前(あるいはそれよりももっと前)までにこの地にあった、困難も多いが牧歌的な暮らしよりも、果たして、本当の意味で豊かだといえるのだろうか。その問いに簡単に答えることは難しい。

However, living in a modern society where we are constantly connected through devices like smartphones, and where we often find ourselves anxiously reacting to information about infection rates, it’s worth considering whether this way of life is truly richer than the challenging yet idyllic existence that existed in this place 150 years ago or even further back in time. Answering this question isn’t straightforward.

そのような、自然と文明の間にある人間社会について考える場にも、この建物はなれるかもしれない。

This building may serve as a space for contemplating the human society that exists between nature and civilization, where we can ponder such matters.

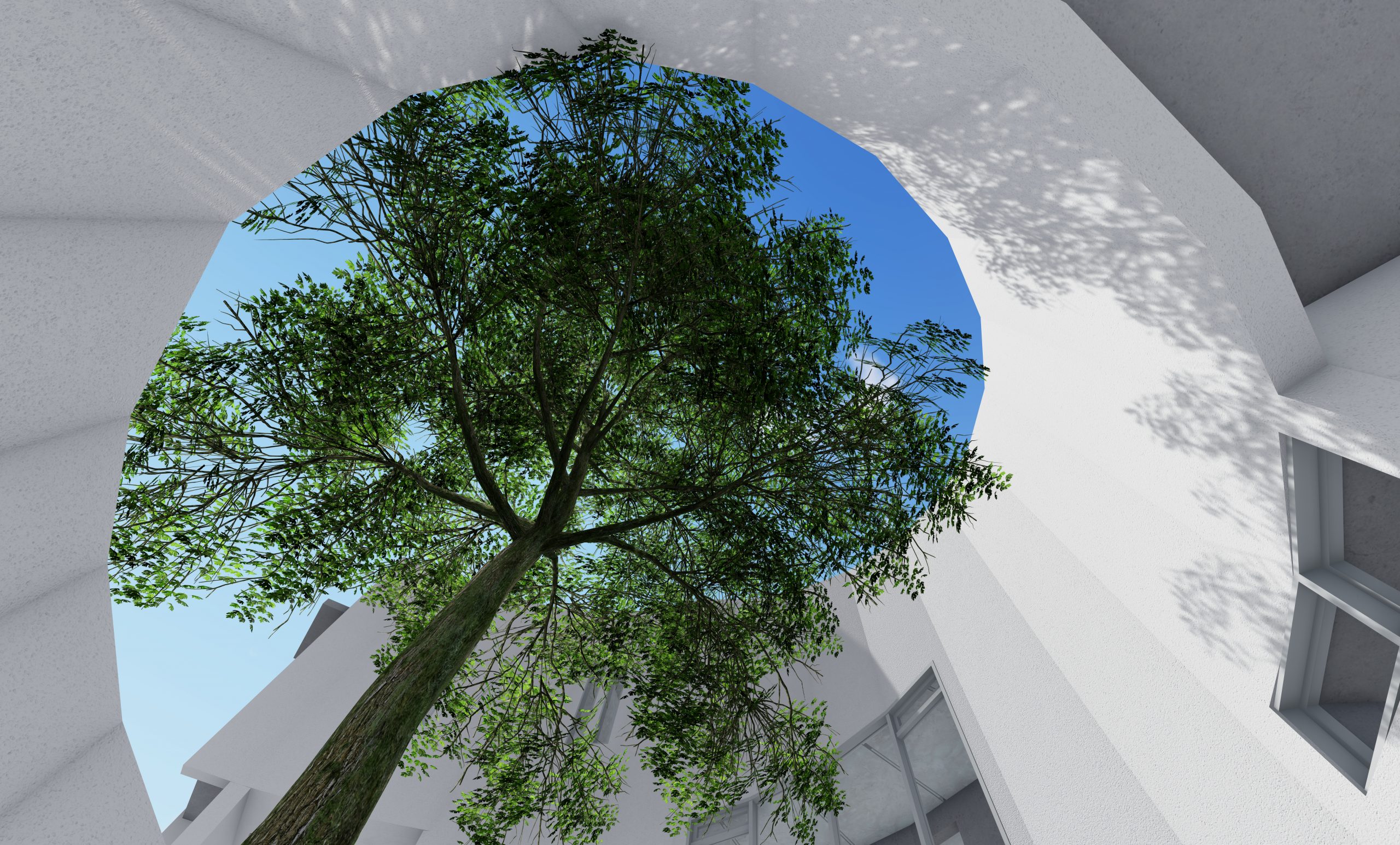

螺旋のはじまりの位置には、生命を象徴するものとして、一本の木を植える。

At the beginning of the spiral, a single tree is planted to symbolize life.

この樹木のもとに、人々と動物は集い、交流し、時に思索するだろう。

People and animals will gather beneath this tree, engage in exchanges, and sometimes contemplate life.

この木が建物を覆うくらいに成長する頃、人々がこの北国の風土の中で、地球上に暮らすすべてのいきもののことに思いを巡らす場として、この動物病院が地域に根差していることを願っている。(矢野英裕)

By the time this tree grows to cover the building, it is hoped that this animal hospital will have deep roots in the community as a place where people can reflect on the well-being of all living beings on Earth in the midst of the northern climate. (Hidehiro Yano)

[…] 建物のコンセプトについては、ブログ「T動物病院のコンセプトについて」をご覧ください。 […]

[…] 設計コンセプト(←クリックしていただくと表示されます) […]

[…] 設計コンセプト(←クリックしていただくと表示されます) […]

[…] コンセプトは、こちらのブログに掲載しています。 […]

[…] コンセプトは、こちらのブログに掲載しています。 […]

[…] コンセプトは、こちらのブログに掲載しています。 […]

[…] コンセプトは、こちらのブログに掲載しています。 […]

[…] 建物のコンセプトは、こちらのブログに掲載しています。 […]

[…] 建物のコンセプトは、こちらのブログに掲載しています。 […]