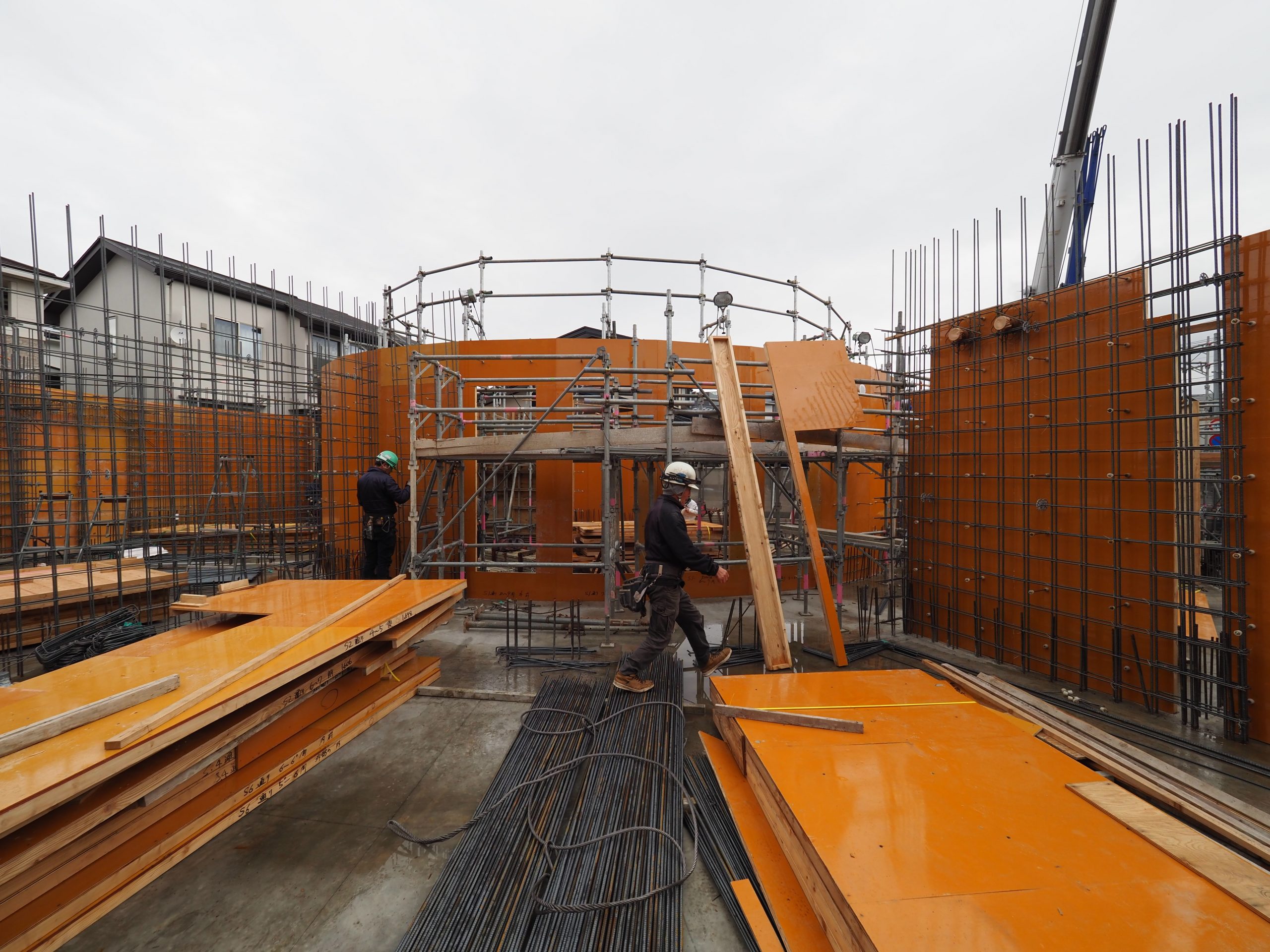

山形県内某所にて建設中のT動物病院。1階壁型枠工事・鉄筋工事が進行中です。

今回の建物の構造はRC造です。RCはReinforced Concreteの略で、(鉄筋で)補強されたコンクリートという意味です。日本語では鉄筋コンクリート造と言います。

コンクリートは圧縮力に強い(曲げや引張には比較的弱い)、鉄は引張力に強い(圧縮には弱い(座屈する))という特性を生かし、それぞれの弱点を補い合った構造です。

コンクリートと鉄が熱膨張率がほぼ同じだったという偶然(奇跡!)から生まれた、近代以降を代表する建築の構造方式です。

コンクリート自体の歴史は古く、古代ローマ、古代エジプトにまで遡ります。

ヴェスヴィオ火山の火山灰が水を加えることで硬化することに気づいたローマ人はこれを工作物の構造材として用いるようになり、ローマ帝国では多くの建築物、土木構造物がその技術を活用してつくられました。西暦80年に建てられたコロッセオにもコンクリート(ローマン・コンクリート)が使われています。

直径約43mの半球形のドーム天井の頂部に直径約9mの天窓をもつ、『建築』の一つの原型であり最高規範ともいえるローマのパンテオン(万神殿:現存するのは西暦128年頃竣工の2代目)も、ローマン・コンクリート建築の代表例です。

このドームでは上に行くにしたがって、天然セメントと混ぜ合わせる骨材に軽い素材を使う等の工夫がなされています。19世紀になるまで、これを超える大きさのドーム屋根は世界中のどこにもなかったそうです。それは、この規模のドーム屋根は組石造のみではつくることはできず、コンクリートの技術があったからこそ可能だったことを証しているのではないでしょうか。

パンテオンは約二千年のちの今でも健在で、ローマを代表する名所の一つです。カラカラ浴場やトラヤヌスの市場などもローマン・コンクリートを用いてつくられた建物です。

しかし、原材料の不足等の理由から、コンクリート建築はやがて廃れてしまい、およそ13世紀もの間、その技術は失われていました。

19世紀にポルトランドセメントがイギリスで開発されたことで、コンクリートが広く建築の構造に使える素材となる基盤ができました。

しかし、何といっても、コンクリート建築が爆発的に世界に広まっていくきっかけとなったのは、コンクリートと鉄を組み合わせるというRCの技術の発明でしょう。

19世紀の半ば頃に、フランスの庭師、ジョゼフ・モニエが金網とセメントを組み合わせた植木鉢を発明したことがRCの始まりで、それが建築物に応用されていきました。

1903年に、フランスの建築家、オーギュスト・ペレがパリ市内に『フランクリン街のアパートメント』をRC造でつくったことが、『建築』への本格的な鉄筋コンクリート造の応用だとされています。まさに20世紀の幕開けとともにRC建築は始まったわけです。

近代建築の巨匠の1人として知られる、建築家ル・コルビュジエは、その若き日にオーギュスト・ペレの事務所で働き、鉄筋コンクリートの技術を学びました。

それまでの組石造の西洋建築では小さな窓を限定的にしか開けられなかったのに対し、鉄筋コンクリート造の建築では大きな(横長の)窓を比較的自由に開けることができ、また建物自体の造形の自由度も高かったので、新しい時代の夢の素材としてル・コルビュジエは自らの建築にRC造を多用し、本や雑誌などのメディアを通じてその魅力をPRしていきました。ル・コルビュジエは彼の提唱した理念と作品で国際的に有名になり、パリにある彼の事務所には世界中から彼(の作品)に憧れる若者が集い、所員として働き、それぞれの国にそのノウハウを持ち帰りました。

日本からも、前川國男、坂倉順三、吉阪隆正の3人の弟子が、ル・コルビュジエのアトリエで働き、帰国後にRC建築の実践を行いました。

もっとも日本におけるRC造の導入は彼らが渡仏するよりも古く、明治20年代頃から技術として紹介されはじめ、20世紀の初め頃に橋梁として実践され、建築としては倉庫などで実験的に使われた後、1923年の関東大震災の復興をきっかけに本格的に使われるようになります。

帝都復興院建築局長の佐野利器(さのとしかた=山形県荒砥村出身の建築構造学者(東京帝国大学教授)・建築家)が1924年以降、都市不燃化の一環として100を超える数の復興小学校をRC造でつくったり、

震災復興を支援するために設立された同潤会がRC造のアパートを東京と横浜計15カ所に建てたことは、日本におけるRC造の歴史の中でも特筆すべき出来事です。

RC造は、地震や台風などの自然災害に強いだけでなく、火災にもとても強い、そして耐久性も高い(=長寿命)という優れた構造です。

その特長から、戦後、特に中心市街地の密集エリアでは、震災や戦災で延焼により数多くの木造の建物が失われたことを教訓として、公共性の高い建物を中心にRC造でつくられることが増えていきました。

近年、構造材としての木の不燃化や接着技術の進歩による木材の基準強度の向上により、大規模建築物であっても、RC造やS造(鉄骨造)によらずとも、火事や地震に強い木造が実現できるようになってきました。

木には大気中の二酸化炭素を定着する働きもあり、地球温暖化の抑止のためにも、木造の建物の可能性をもっと追求すべきだという声が高まっています。私はそういった意見にはおおむね賛成しますし、その機会があれば実践してみたいとも思っています。

しかし、森を守るため、ぬくもりある空間のため、あるいは地産地消を叶えるためというように、耳障りのいい言葉や比喩表現を伴って、行き過ぎた近代文明に対する贖宥状のようにして、ただコンクリートを悪者にし、何でも木を使えば許されるかのような昨今の風潮には少々欺瞞的なものを感じます。

例えば、木造の建物とはいっても、基礎や地下の部分はRC造でつくらざるをえない(現代では、多くの場合、石で基礎をつくることは難しい)ので、われわれは少なくとも当分の間は、コンクリートのお世話にならなければならないのです。

現代社会の基盤をなす、橋梁、トンネル、ダム、港湾などの土木工作物にしても、コンクリートは不可欠で、これに替わる素材はなかなか出てこないのではないでしょうか。

中性化(アルカリ性であるコンクリートが空気中の二酸化炭素を吸収して本来の性能を失っていくこと)によって、次第に(50年~100年というスパンで)強度が低下してくるRC造よりも、木の方が部分的な補修を続けることで長寿命になりうるという議論もありますが、基礎がRC造でできている以上、その建物の寿命はRCの性能に依存します。

RCの壁や床板は高い遮音性をもち、RCに適切な断熱を施せばコンクリートのもつ蓄熱性を環境技術として生かすこともできます。

建築のRC造は20世紀とともに産声を上げ、都市の近代化とともに世界中に広まっていった技術ですが、決して旧時代の遺物ではなく、まだまだ魅力と可能性のある建築の構造方式であり、仮に大規模木造がこれまで以上に普及していくとしても、その技術や活用法の探求はこれからも続けていかねばならないものだと思います。

先人のたゆまぬ努力のおかげで、現代に生きる私たちには、多様な材料の中から、状況に応じて最もよいと思われるものを選び取りながら、環境をつくっていける自由が与えられています。同時に、適材適所を心がけながらその実践を続け、後世に伝えていくことは、私たちの責務でもあります。

今回の建物はRC造の中でも壁式RC造というものですが、その構造方式のもつ可能性を追求してみたいと思いました。

RC造の建物は、柱や梁、壁や床板の中に入る鉄筋を組み立てて、それをベニヤ(=木の積層合板)型枠で囲って、鋳物の型のようなものをつくり、そこに、セメントと水と砂利と砂からなるコンクリートをすき間なく投入することでつくられます。

セメントは水と混ぜ合わせられると、石膏のように化学反応を起こし、一定時間で硬化します。これは不可逆的な化学反応で、最初はどろどろのペースト状の液体ですが、一度硬化してしまうと、そこに熱や振動を加えても、水をかけても軟らかくなることはありません。

このセメントの化学的な性質を生かして、砂利と砂という「骨材」(セメントだけでは高価になりすぎるので、硬くてすき間を埋める役割をもつもの。収縮や、硬化時の発熱を抑える働きももつ。)と水を練り合わせたものが生コン(フレッシュコンクリート)です。

このフレッシュコンクリートは、日本だとたいがいコンクリートプラントでつくられ(=レディーミクストコンクリート)、生コン車で現場に運ばれてきます。(もし、辺鄙な場所でプラントが近くになければ、現場で練り混ぜなければならない。)

生コン車がそのタンク部分を回転させながら街を走っているのをご覧になったことがあるでしょう。これは、輸送中に、コンクリートの成分である水とセメントと骨材が分離しないように、また凝結を抑止するために攪拌しているものです。

ただ、かき混ぜていれば固まらない訳ではなく、ミキサー車は90分以内に現場に到着しなければなりません。

生コン車が現場に到着すると、コンクリートポンプ車に搭載されたポンプで、太いホースを通して生コンを送り込み、型枠の中にすき間なく流し込んでいきます。

コンクリートは数日間、基準強度が出るまで型枠をつけたまま養生されますが、所定の日数が経過した後、型枠を外し(脱型)、その階のコンクリート構造の躯体が姿を現します。

打ち上がると、その上の階の鉄筋と型枠の施工が始まり、最上階の屋根に至るまで、同様の工程を繰り返します。このようにして、街で見かけるRC建築の構造体はつくられているのです。

打放し仕上げの場合、その脱型した表面が仕上げとなりますが、躯体コンクリートの表面に、塗装したり、タイルや石を貼ったりして仕上げる場合もあります。

現在は、その鉄筋の組み立てと、型枠の建て込みを行っている段階です。

ほとんどの作業は、職人さんによる手仕事です。大変な手間のかかる仕事です。頭が下がります。

オレンジ色に見えるのが、型枠(堰板)用のべニア塗装合板です。打ち放し部には転用していない新品を用います。1970年代に、コンクリート打放しの表面をより平滑に仕上げるために(型枠の表面がそのままコンクリートに転写されるので)、各地で同時多発的に行われていたベニヤ型枠の現場でのペンキ塗りがやがて製品化されて出回ったもののようですが、現在では塗装合板として全国どこでも手に入るものとなっています。

こちらは中庭側です。

昨日から山形では雪が降り始めましたが、年内の1階躯体コンクリート打設を目指して、現場は休むことなく動いています。(12月15日追記)

スラブ(床版)型枠が支保工の上に設置されました。(12月18日追記)

梁の配筋を行っています。梁の鉄筋が組み上がったら、それを型枠の中に下ろして、2階床スラブの配筋になります。(12月23日追記)

2階床スラブの配筋がほぼ完了しています。ブルーシートは型枠の中に雪が入り込まないように養生するためのものです。(1月6日追記)

RCの建築へ応用が始まって1世紀余りが経ち、その性能を高めるためにさまざまな研究が行われてきましたが、最近では微生物の力を利用した自己治癒(修復)コンクリートが脚光を浴びています。

自己治癒コンクリートの解説動画をYouTubeでも見ることができます。

ある特殊なバクテリアを乾燥状態におき、胞子状の殻をまとわせて、餌となる乳酸カルシウムとともにコンクリートに混入します。コンクリートにひび割れが発生すると、外部からの水と酸素によってバクテリアが目覚め、乳酸カルシウムを食べて(分解して)炭酸カルシウムにしてすき間を埋めていくのだそうです。

オランダのデルフト工科大学で研究・開発された技術のようですが、日本国内でも実用化段階に入りつつあるようです。本来無機物のコンクリートがまるで生き物のように自然治癒力をもつと聞くとにわかには信じられませんが、ゲノム編集などの神の領域に踏み込むような実践が他分野でなされているのを見ると、建築の技術革新はまだおとなしいようにも思われます。

「木は有機的で、コンクリートは無機的」というのが一般的なイメージですが、まさに「生き物のような」コンクリートが実現する日も近そうです。

戸田建設のホームページにも、同社が日本大学工学部と自己治癒コンクリートに関する共同研究を行っており、自社施設に実用化に向けて初適用したとの記事が出ていました。

この夢のような技術が建築や土木構造物に広く適用されれば、より長寿命で、より欠陥や事故(崩落など)が少なく、災害にも強い社会基盤が実現できるでしょう。

これから、その実用性が、費用対効果を含め、さまざまな角度から検証されていくものと思われますが、将来性が期待される技術の一つです。

2000年以上の長い歴史をもつコンクリート建築は、20世紀初頭にRCという技術で甦りました。そして現在も進化を続けています。

その過程を振り返ると、コンクリート建築は、人類との付き合いが長い、旧くて新しい技術だということがわかります。人間が文明社会を営んでいく以上、まだまだ必要な、発展途上の技術だともいえます。

T動物病院は来春竣工予定です。