げいじゅつ【芸術】

特殊な素材・手段・形式により、技巧を駆使して美を創造・表現しようとする人間活動、およびその作品。建築・彫刻などの空間芸術、音楽・文学などの時間芸術、演劇・舞踊・映画などの総合芸術に分けられる。

くうかんげいじゅつ【空間芸術】

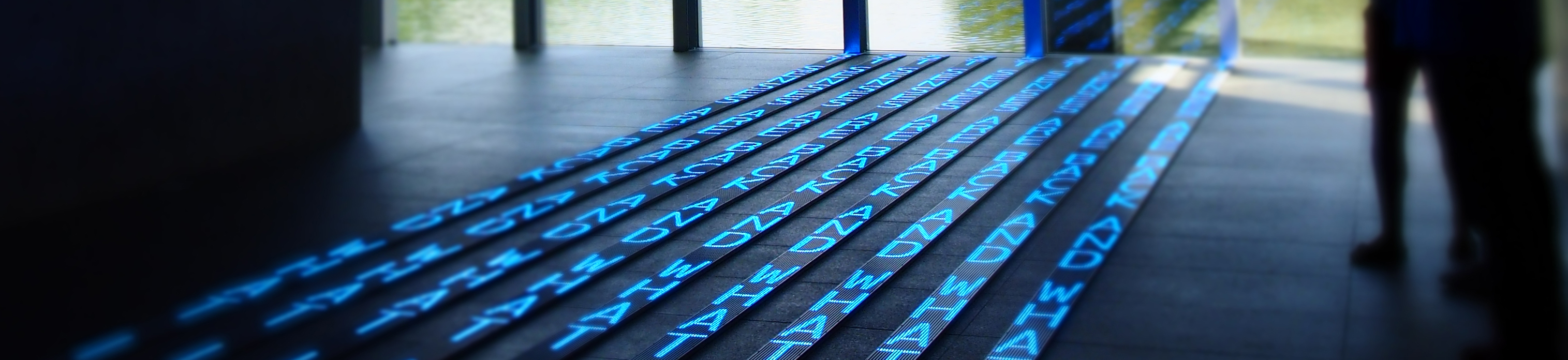

物的材料を用いて、空間に一定の形を表現する芸術。二次元的なもの(絵画・平面装飾など)と三次元的なもの(彫刻・建築など)がある。造形芸術。

けんちく【建築】

家・橋などをたてること。また、建造物。狭義には、建築物を造ることをいう。普請ふしん。作事。

(『大辞林』より)

Art Human activities that seek to create and express beauty using special materials, methods, and forms. It can be divided into spatial arts such as architecture and sculpture, and temporal arts such as music and literature, as well as comprehensive arts such as theater, dance, and film.

Spatial Arts (Architecture) Art that expresses a certain form in space using physical materials. It includes two-dimensional forms (paintings, flat decorations, etc.) and three-dimensional forms (sculptures, architecture, etc.). It is a form of visual art.

Architecture The act of building houses, bridges, etc. It also refers to buildings. In a narrower sense, it means building structures. Construction.

(From “Daijirin” dictionary)

「建築」は明治初期に、開国後の欧化政策の中で「Architecture」の概念の導入と同時に訳語としてつくられた言葉であり、その後、建築家/建築史家である伊東忠太(山形県出身。築地本願寺、平安神宮などを設計)によって定着させられたといわれています。伊東が当時の「造家学会」を「建築学会」に改めさせたことが大きな影響をもったといいます。

本来「Architecture」とは、建造物のもつ芸術的側面やその造形原理を指す言葉でしたが、(さらに言えば、西欧では「Architecture」には「建築」を超えた「構成原理」という、「Architect」には「建築家」を超えた「つなげる(とりもつ)人、立案者、主導者」という意味合いがあります。)伊東の意に反して、日本で「建築」は、「建物」や「建設」といった即物的かつ工学的要素をも含む言葉として人口に膾炙していきました。

日本のいわゆる「建築文化」の現状は、この状況と軌を一にしており、とくに地方都市においては「Architecture」という意味での「建築」は、一般にはいまだにほとんど理解されていないといっていいでしょう。

本来のArchitectureは、「建物(building)」よりも、むしろ「空間芸術」の概念に近く、その一分野です。それは決して「生活」を容れる器としての「建築」を否定するものではありません。

“Architecture” is a term that was created in the early Meiji period when the concept of “Architecture” was introduced along with the policy of Westernization after the opening of the country. It is said that the term was established by Chuta Ito , an architect and architectural historian (originally from Yamagata Prefecture), who designed major buildings such as Tsukiji Honganji Temple and Heian Jingu Shrine.

Originally, “Architecture” referred to the artistic aspects of buildings and their structural principles. (Furthermore, in Western countries, “Architecture” encompasses a concept beyond “building,” where “Architect” carries a meaning that goes beyond “architect” to include “the person who connects, leads, and initiates.”) Despite Ito’s intentions, “Architecture” in Japan became a widely recognized term that included practical and engineering elements, such as “building” and “construction.”

The current state of what is called “architectural culture” in Japan reflects this situation, especially in regional cities where the term “Architecture” in the sense of “Architecture” is still not widely understood by the general population.

The original concept of “Architecture” is closer to the idea of “art of space,” and it is one of the fields within this broader concept. It does not negate the role of “Architecture” as a vessel for accommodating “life.”

世界最古の建築書を著した古代ローマの建築家/建築理論家であるウィトルウィウスは「建築は強(構造)・用(機能)・美の理が保たれるようになされなければならない」と言いましたが、災害に対する安全や使い勝手が担保されなければならないのは普遍的かつ当然の道理です。

「空間芸術」には、「Architecture(建築)」以外にも「Painting(絵画)」や「Sculpture(彫刻)」も含まれますが、ルネサンス期にミケランジェロが体現したように、それらは境界なくつながった一連の表現の分野でした。今日においてもそれらは互いに影響しあっており、そのような周辺領域も含めて、常に好奇心・探求心をもつことが「Architect(建築家)」 には必要です。

(「Architecture」が「時間」という要素の含んだ4次元的な概念だとする考え方もあるでしょうが、この際、話をあまり難しくしないでおきましょう。)

山形という地方都市を拠点として、いわゆる「建築」を中心とする仕事をするにあたり、「Architect」としての志を失わないように、そして「建築」に限らず幅広くという思いも込めて、「空間芸術研究所」という名称をつけました。

Let us remember that “Architecture” is not limited to a single definition or concept but encompasses a vast and diverse field of possibilities. It is an art form, a science, and a creative endeavor that continues to evolve and inspire, transcending boundaries and enriching the world we live in.